2024年も残りわずかとなりました。

今回は、今年お届けした5本の記事を振り返りながら「その後」を追ってみたいと思います。

さらに、私どもが「2024年のヒューマンリソース分野を象徴する言葉」に選んだ「人材採用難」について、対策の状況を含めて解説します。

まず、2024年にお届けした5本の記事を振り返りつつ「その後」を追ってみます。

「日本版DBS」法が成立、2026年度めどに施行へ

2月に取り上げたのは「日本版DBS」。

これは、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認するしくみです。

英国の前歴開示・前歴者就職制限機構(DBS:Disclosure and Barring Service)の業務を参考に、日本政府が「日本版」をつくろうとしていることを伝えました。

記事で「法制化が予想される」と伝えましたが、6月「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」 として成立。

2026年度をめどに施行される予定です。

大手企業が次々と採用でのAI導入うち出す

3月にお届けしたのは、「就職・採用とも『AIが前提』の時代へ」という記事。

チャットGPTなどの生成型人工知能(生成AI)の普及を受けてのものです。

大学3、4年生のうち就職活動での生成AIサービス利用経験者は26.5%に対し、企業の採用活動でのAI活用は5.2%。

あらゆるデータを使ってAIに判断させる時代ではなくなりつつあることも伝えました。

2024年、大手企業が相次いで採用活動でのAI導入をうちだしました。

パナソニックホールディングスは3月、2024年度内にグループ9社の新卒採用活動に生成AIを導入することを発表。

就活生たちが専攻や経歴を入力すると、自分に適性があるとみられる事業会社や職種をAIに提示されるというもので、入社後のミスマッチ軽減などのねらいがあるといいます。

ローソンは9月に、2026年4月入社の新卒採用から一次選考の面接にAIを導入予定と伝えられます。

キリンホールディングスも10月、同時期の新卒採用から、生成AIで面接の質疑や候補者の評価を行うAI面接官サービスを試験導入することを発表しました。

退職代行に「新プラン」サービス激化の兆し

6月の記事は「退職代行」について。

「退職代行が普及」「依頼が殺到」といった情報そのものが、退職代行の利用機会を増やしているという社会構造を指摘しました。

事業者の提供するサービスは、競争が進むほど細分化あるいは先鋭化していくものです。

2024年、退職代行サービスの「新プラン」が現れました。

記事でも取り上げたアディーレ法律事務所は7月、従来の「フルサポートプラン」に加え、退職日までの法的交渉代理サービスをなしにして低価格とした「ライトプラン」の提供開始を発表しました。

また、アクロサポートは7月、正社員よりも派遣・契約社員、さらにはパート・アルバイトのほうが低料金で退職代行サービスを利用できる新料金プランを発表しています。

新プランの登場は、サービス激化の兆しと捉えられます。退職代行の利用率を高める要因となるのはまちがいありません。

内定辞退を防ぐだけでなく、辞退されてもつながり強化

8月の記事で扱ったテーマは「内定辞退」。

内定者の「入社か辞退か」の決め手として、ここ11年で初めて「事業内容」が「社員の魅力」を上まわったことや、一方で「企業理念・価値観」「仕事内容」などは順位として低いながら根強く不変であることを伝えました。

新たな潮流は、「内定者をつなぎとめる」だけでなく「内定辞退者をつなぎとめる」企業が現れていることです。

イオンの子会社イオンモールは7月、2025年に新卒学生の内定辞退者に対して、3年以内なら最終選考だけで採用を決める制度を始めることが伝えられました。

さらにイオンリテールは9月、新卒3年以内の内定辞退者が入社を希望する場合、採用選考を経ずに入社可能とする制度の開始を発表しています。

ほかに、三菱UFJ信託銀行や三井住友海上も、3年以内に再び採用試験を受けてきた内定辞退者を優先的に選考する取り組みをしています。

内定辞退は「縁がなかった」ではなくなってきました。

バックグラウンドチェック、「新たなSNS」に留意

10月の記事は「バックグラウンドチェック」について。

採用候補者の身辺や経歴に問題点がないかを確かめることの意義をみなさんと共有しました。

海外人材の採用増加も踏まえ、世界主要国でのバックグラウンドチェックの実施状況も紹介しました。

今後のバックグラウンドチェックに向けて留意したいのは、新たなソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)が普及しだしている点です。

20代に流行っているのが、BeReal。

毎日ランダムに、身のまわりの写真を2分以内に共有するよう促す通知があるのが特徴です。

日本での2024年1月の一定頻度利用者は前年同月比の10倍で、利用者の半数ちかくが18〜24歳とされます。

ほか、ThreadsやBlueskyなども、評判の悪くなったXの受け皿として注目です。

チェック対象が広がるのは大変ですが、SNSでの発言確認はバックグラウンドチェックの基本の一つ。

アンテナを高くしておいたほうがよいでしょう。

2024年を象徴する言葉、選んだのは「人材採用難」

今年を振り返り、私たちが「ヒューマンリソース分野を象徴する2024年の言葉」に選んだのが「人材採用難」です。

みなさんも「人を採るのがむずかしくなった」と感じておられるのではないでしょうか。

背景に労働人口の減少があるのはご承知のとおりです。

企業はこの減少を外国人雇用や機械化・効率化で補おうとしているものの、補いきれていません。

ほかに採用ミスマッチや働き方の多様化なども背景にあげられます。

人材採用難への対策として、労働条件の改善、採用ターゲット拡大、ミスマッチ防止策の導入など、企業はあの手この手を試しておられることと思います。

そうしたなか、とくに2024年、人材採用難対策につながる新たな採用方法が広がってきました。

「アルムナイ採用」と「リファラル採用」の増加です。

「アルムナイ採用」の背景に「退社」への価値観の変化

「アルムナイ採用」は、退職者を企業が再び採用すること。

「アルムナイ」は本来「卒業生」の意味ですが、「企業を退職した人やその集まり」を指すようにもなりました。

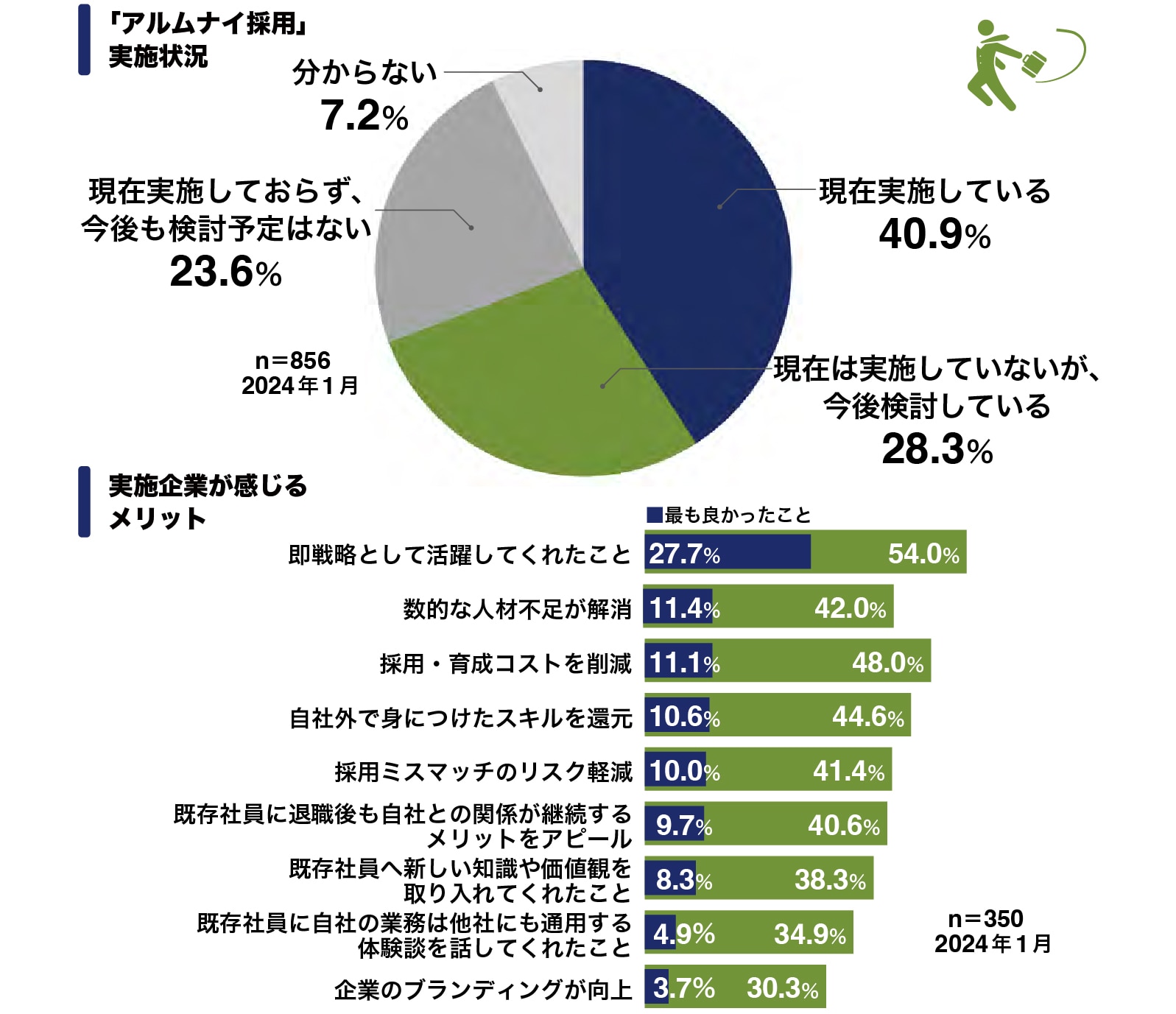

マイナビが2024年2月に実施した「中途採用・転職活動の定点調査」の結果によると、アルムナイ採用を実施している企業は40.9%。

「検討している」を含めると69.2%でした。

「実施して最も良かったこと」として群を抜いて高かったのが「即戦力として活躍してくれたこと」の27.7%で、次点の「数的な人材不足が解消」11.4%や、「採用・育成コストを削減」11.1%などを大きく上まわりました(図1)。

かつては「退社」というものに対し、「もうこの会社と関わることはあるまい」といった絶縁意識がもたれがちでした。しかし、その価値観は変わってきたようです。

ハッカズークが2024年7・8月に実施した「アルムナイと再入社に対する認識調査(追加調査)」では、 転職経験者350名に「過去所属してた企業に対して現在どのような想いを持っていますか」と聞いたところ、「不満」と答えた人が40歳代で14%に対し、20歳代で4%のみ。

逆に「尊敬」は40歳代で5%に対し、20歳代で17%にのぼりました。

「達成感」も20歳代13%、30歳代11%と、40歳代の7%より高くなりました。

「やっぱり戻ってきた」がかなう状況づくりは、人材採用難への打ち手となりそうです。

とはいえ、かつて退社したときの理由がなにかしらの不満や問題点によるものだったとすれば、復帰後それらが再燃せぬよう、本人から退社経緯やそのときの感情を聞くなどして、できるだけケアをすることが大切です。

「リファラル採用」実施率75%、採用コスト減などが魅力

「リファラル採用」は、紹介や推薦を介して採用すること。

自社の従業員などに採用候補者を紹介してもらいます。

採用プロセスは通常どおりの場合が多く、面接などの結果、非採用とすることもあります。

プロフェッショナルバンクが2023年10・11月に実施した「リファラル採用に関する調査」によると、回答企業の75%がリファラル採用を実施しています。

情報源として最も多いのは「社員紹介(友人・知人)」の88%で、「社員紹介(取引先)」は8%、「社外関係者」は4%でした。

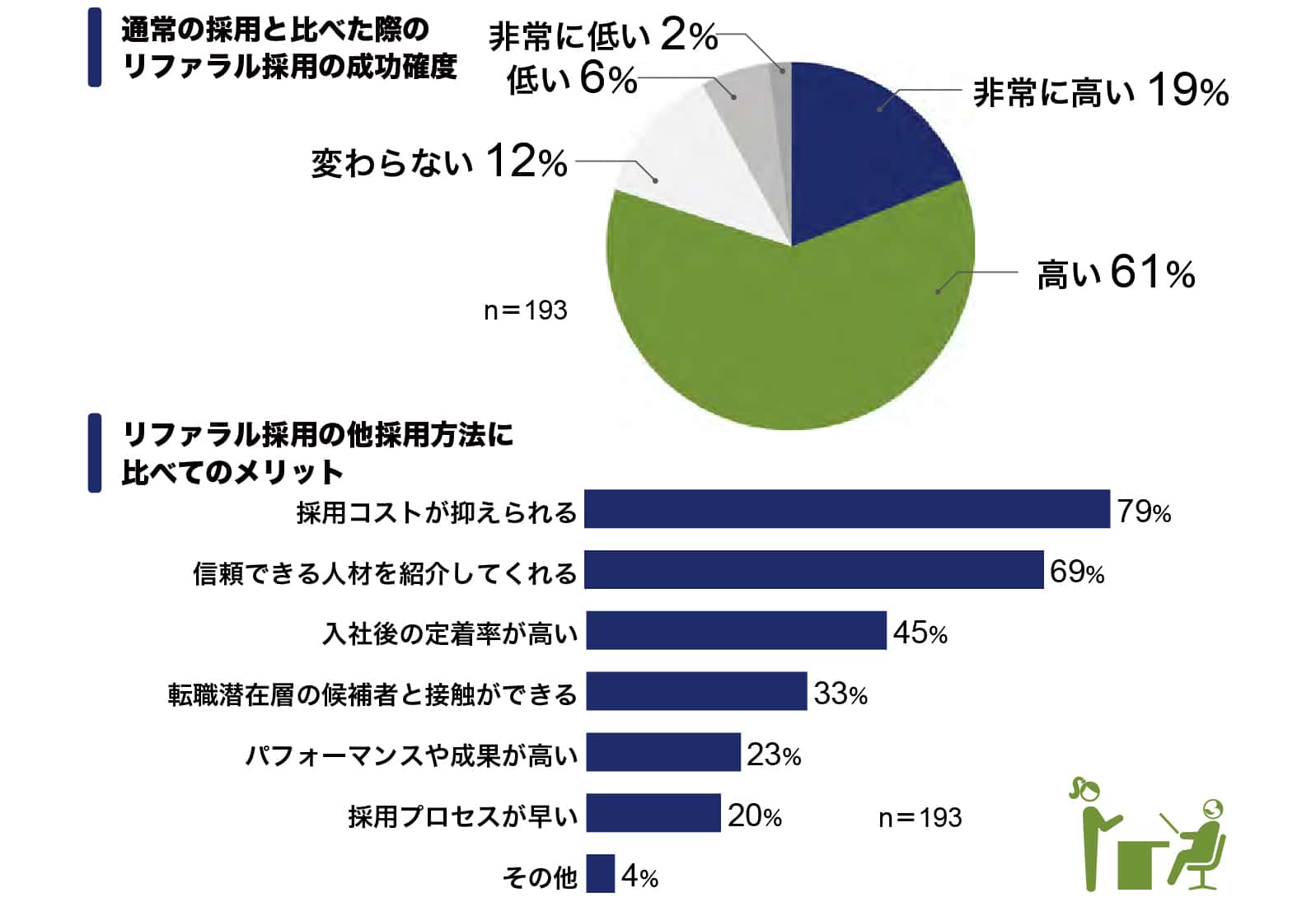

成功確度については「非常に高い」19%、「高い」61%とあり、大多数が肯定的でした。

また「メリット」を聞いたところ、「採用コストが抑えられる」の79%と、「信頼できる人材を紹介してくれる」の69%の二つが高く、「入社後の定着率が高い」が45%でつづきました(図2)。

「従業員が紹介してくれた人」となれば、採用プロセスを効率化でき、能力も期待できそうです。成功確度も上記のとおり高いといえます。

ただし、「紹介・推薦された人」を採用するという意識が強すぎると、期待が高まりすぎたり、採用への主体性が弱まったりするおそれがあります。

また、リファラル採用に頼りすぎると、企業内の人材の多様性が損なわれかねないのでバランスは大切といえます。

なお、企業側は紹介者に紹介の対価を支払うのが通例とされますが、職業安定法により「報酬」を支払うことは実質上できず、「賃金」として支払うことになります。

2025年も「変化」は必至、みなさんとともに歩みを

どの話題にもいえるのは、「状況は変化しつづけている」ということです。

アルムナイ採用についても、退職者どうしのネットワーク構築といった新たな動きが見られます。

リファラル採用のほうも、サービスやアプリが登場し、システム管理化が進みそうです。

2025年もみなさんとともに、つねに変化していく状況に対応し、歩んでいければと思います。どうぞよいお年をお迎えください。

HRxI Newsletter Plus Eye に関するご意見・ご要望、内容に関するご質問などはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。