採用活動における面接や選考に人工知能(AI)を活用する企業が増えてきました。

効率化をはかれる一方、海外ではAIの選考がもとで集団訴訟にまで発展しているケースもあり、使い方によっては新たなリスクになるものです。

利点と課題点の整理ならびに検討が大切です。

企業が、求職者の面接・選考に人工知能(AI:Artificial Intelligence)を活用する事例が増えてきています。

これまで人がおこなっていた面接や選考の作業の一部、あるいは大部分を、AIに担わせるというものです。

福山通運は2025年2月、新卒採用の一次面接に導入していた「AI面接官」を本格稼働しだしたことを発表しました。

応募者との面接をAIがおこなうというもので、「精度の高い選考が実現」「応募者は時間や場所に制約されることなく面接が可能」などの利点をあげています。

同様の「AI面接官」を導入したとされる企業として、キリンホールディングス、三菱ケミカル、出光興産、コクヨ、そごう・西武などがあります。

これらの企業は、AI面接・選考のシステムを内製したのでなく、サービス提供企業から導入したものとみられます。

いずれも、2019年12月に設立されたスタートアップ企業VARIETAS(バリエタス)のサービスであり、同社はエントリーシート(ES)選考から1次面接、2次面接までのプロセスを「AI+人」が対応することを提案しています。

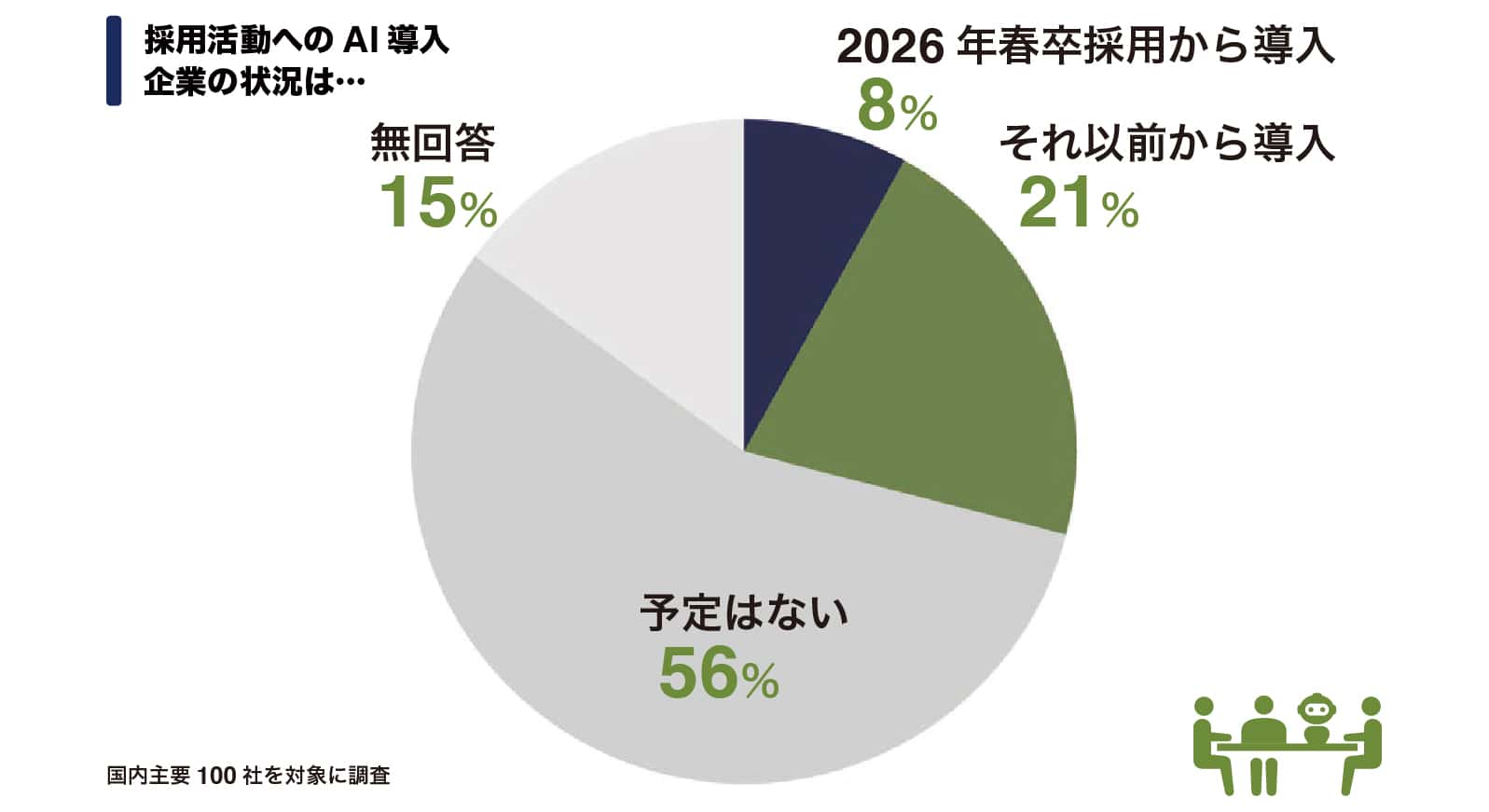

では、雇用主となる企業のAI面接・選考の実施率はどのくらいでしょうか。

時事通信が2025年2月、国内主要100社を対象に実施した調査では、採用活動でAIを導入している、あるいは導入する予定の企業が29社にのぼりました。

このうち「2026年春卒採用から」新たに導入する予定の企業が8社あることから、導入の裾野は広がりつつあるとみられます。

一方、「予定はない」と回答した企業は56社。無回答が15社でした。

業務時間を大幅短縮化、ただし就活生の印象は…

AI面接・選考の導入は、企業にどのような変化をもたらすものでしょうか。

これまで採用担当者が求職者と面会やウェブ面談などのコミュニケーションをとっておこなっていた面接をAIに担わせることになります。

面接時に撮影しておいた動画から、人間では気づかないような就活者の細かい特徴まで短時間で把握できるようになります。

しかも、分析に等倍速の時間はかかりません。

面接・選考の質とスピードの向上をもたらすことは確実です。

また、企業と求職者のマッチングについても、AIを使うことで一貫性や精密性の高い判断をおこなえそうです。

前述のVARIETASは、面接・選考の業務効率向上効果として、「1次面接の業務時間が100%削減」「ES/1次面接の評価時間が91%削減」などを掲げています。

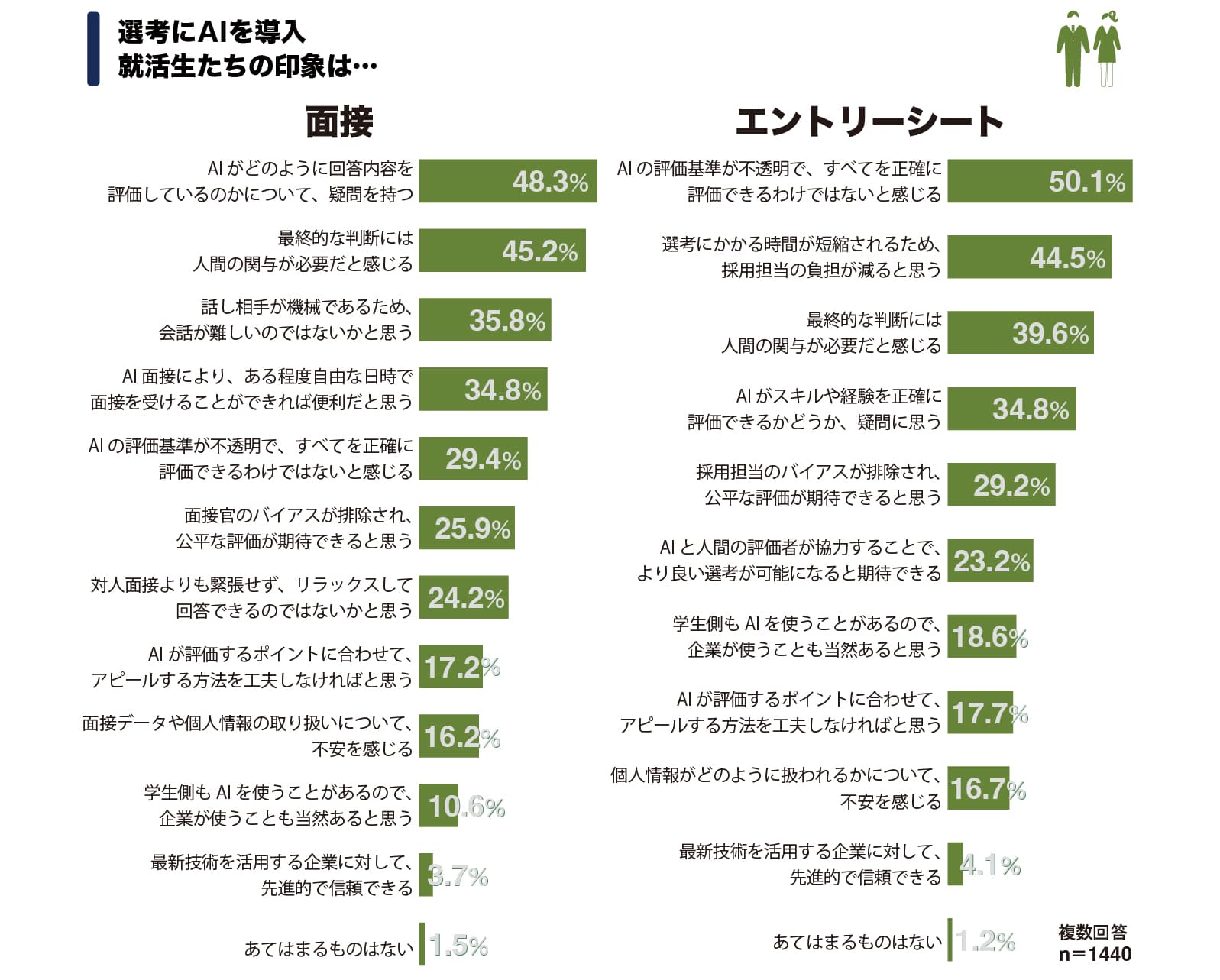

他方、就活生をはじめとする求職者たちから、AI面接・選考の導入企業に「新たな印象」を抱かれることも考えられます。

その印象とは現時点で良いものとはいえません。

マイナビが2025年1月、2026年卒業予定の就活生たちに調査したところでは、「選考にAIを導入することに対して、どのような印象を持つか」の問いに対して最多だった回答が、「AIがどのように回答内容を評価しているのかについて、疑問を持つ」の48.3%でした。

好印象な回答といえる「AI面接により、ある程度自由な日時で面接を受けることができれば便利だと思う」は34.8%、「面接官のバイアスが排除され、公平な評価が期待できると思う」は25.9%にとどまりました。

同様にネガティブな印象がポジティブな印象を上まわる傾向は、エントリーシート(ES)段階でのAI導入に対しても見られました。

2025年の時点では、就活生たちに、公平性や効率性などの利点より、不透明性や不確実性などへの疑問点を印象としてもたれがちといえます。

AI採用で不当差別と訴訟、雇用者も責任を問われる時代へ

AIによる選考をめぐって米国では訴訟問題が起きています。

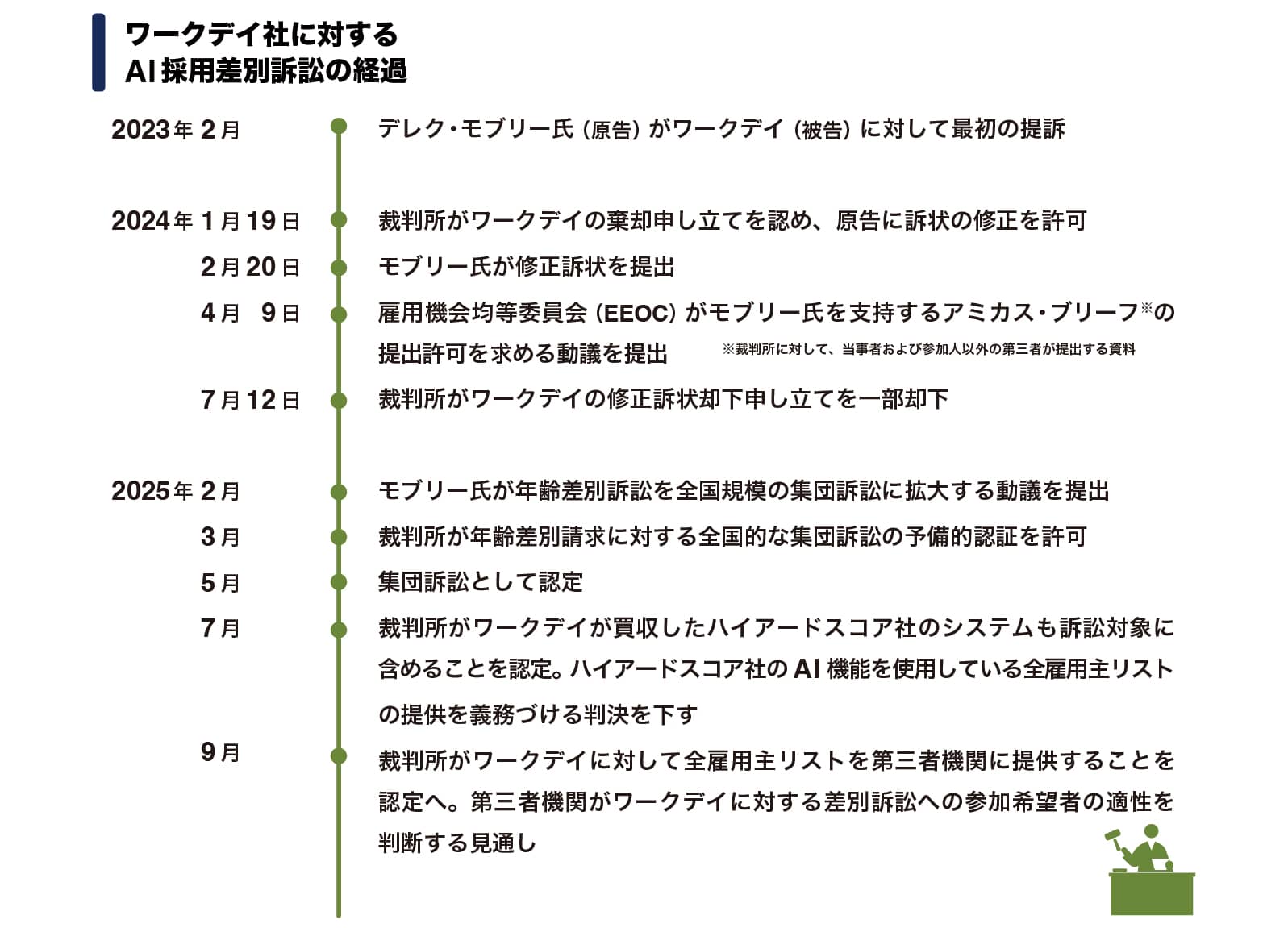

2005年設立の財務管理・人事管理ソフトウェア企業「ワークデイ」が2023年2月、求職者のデレク・モブリー氏に訴訟を起こされたのです。

原告のモブリー氏側から、「7年間で100件以上の求職に応募したが、すべて拒否されたのは、ワークデイの採用AIにバイアスがあったからだ」と訴えられました。

応募から1時間と経たないうちに拒否通知が届いた場合もあったとのことで、人間の審査なしにスクリーニングされていると原告側に責め立てられました。

同社にとって深刻なことに、この訴訟は2025年5月、カリフォルニア州連邦裁判所に集団訴訟として認定されました。以降、すくなくとも100人近くの個人から集団訴訟に参加あるいは同意する意思が示されているといいます。

ワークデイはさらに2025年7月、前年4月に買収していたハイアード・スコア社のAIシステムも訴訟対象になると裁判所に認定され、ハイアード・スコア社のAI機能を利用している全雇用主企業のリストを提出するように要求されました。

同年9月、裁判所の認定によりそのリストを第三者機関に提出することになったことが伝えられています。

当初、ワークデイというベンダー企業が個人に訴えられることで始まったこの事案は、集団訴訟や顧客リスト提出請求にまで発展し、いまなお係争中です。

現時点で訴訟対象はワークデイに限られていますが、この先に起きるだろうと目されているのは、「AIを導入した企業も訴えられる対象になりうる」という状況です。

現にカリフォルニア州は、企業などが雇用現場で使用する自動意思決定システム(ADS:Automated Decision-making Systems)に関する新たな規制を2025年10月より施行します。

差別的な結果をもたらした雇用主は、意図的かどうかにかかわらず、罰金や罰則の対象になりうるというものです。

「知らなかった」や「悪いのはベンダーであって私たちでない」は、通用しなくなっていくことでしょう。

日本でもAI新法施行後、政府が実態調査

日本では、AI面接・採用に対する法整備や規制はどうなっていくでしょう。

雇用をめぐるシステムやしくみで先行する米欧で形づくられた潮流や通念が、何年後かに日本にやってくるというのは、もはや自然ななりゆきといえます。

米国のAI利用に関する大統領令や、欧州のAI法の施行から遅れること1〜2年、日本ではAIに特化した法律として国内初となる「AI関連技術の研究開発・活用推進法」が2025年6月に施行されたところです。

この法律自体は、AIを経済社会の発展の基盤として活用推進するためのものですが、翌月の7月より、この法律で定められた「調査権」に基づき、政府が採用時の男女差別を含む人権侵害リスクの実態調査に乗りだしたと報じられています。

今後、調査結果などを踏まえ、政府からAI面接・採用で生じうる人権問題などに対し、情報の提供や必要な処置がおこなわれる可能性があります。

雇用差別などの問題が生じた場合の責任の所在をめぐる議論が進んでいくことも考えられます。

効果の最大限化とリスクの最小限化のための検討を

私たちが新たな技術を利用しだすとき、効率性の向上といった利点と、新たな問題点の発生といった難点とがともに顕在化するというのは、どのような技術でも起きうることです。

今回とりあげたAI面接・採用システムの利点と課題点も、まさにその典型といえます。圧倒的な効率性向上などのメリットを得られる一方、イメージ悪化や訴訟のリスク、それに採用活動における人と人のコミュニケーション機会の減少といったデメリットがついてまわります。

すでにAI面接・採用を実施している企業や、実施に向け検討している企業はいま一度、自社で導入することの利点と課題点を整理・検討し、効果の最大限化とリスクの最小限化をめざされてはいかがでしょうか。

もちろん、検討を重ねた結果、面接・選考などの採用活動にAIを使わないという方針に至るのも結論のひとつとなります。

HRxI Newsletter Plus Eye に関するご意見・ご要望、内容に関するご質問などはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。