採用・雇用の「課題先進国」米国で、よくあるクレームの一つに「過失雇用」(Negligent Hiring)があります。

他者に害をあたえるリスクのある人物を雇用することをさします。

日本ではまだあまり知られていませんが、知って備えておくことは、将来だけでなく現在の採用リスク対策になります。

海外、とくに米国での採用や雇用をめぐる課題が、すこし遅れて日本でも課題となることはしばしば起きることです。言葉で伝えあうローコンテクスト文化である米国のほうが雇用契約や労働訴訟の課題が起きやすく、空気を読みあうハイコンテクスト文化だった日本は環境・社会・企業統治(ESG:Environment Social Governance)の面でグローバル化に直面し、採用・雇用をめぐっても米国を参考に機会が増えているからです。

見方を変えれば、採用・雇用の「課題先進国」米国で、どのようなことが起きているかを知っておくことは、日本でこれから起きうる課題への備えや心構えにつながるといえます。

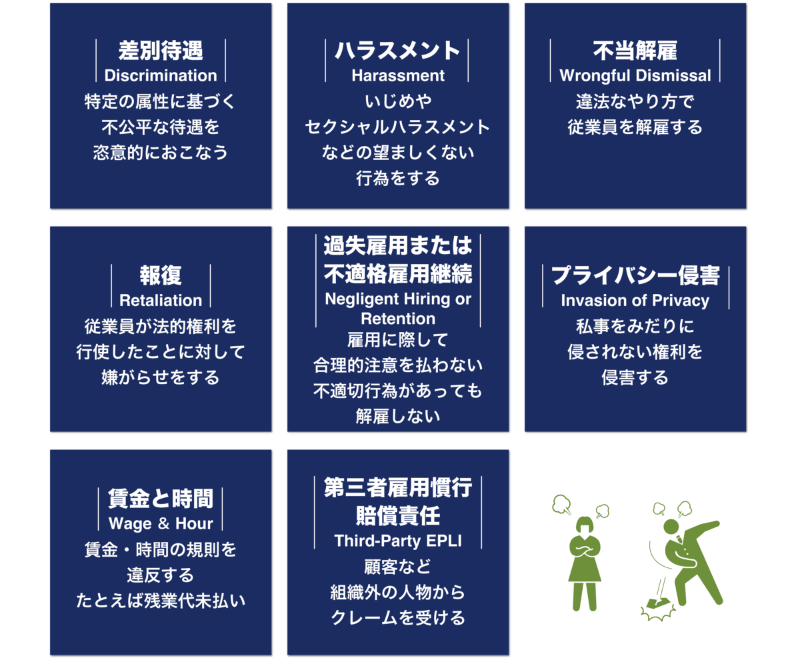

そこで一例として、米国の企業教育会社が掲げる「よくある雇用慣行関連のクレーム」8項目を、まずは紹介します(図1)。

多くは日本でもすでに起きている課題といえますが、なかには日本でまだあまり顕在化していない項目があります。その最たるものが「過失雇用または不適格雇用継続」(Negligent Hiring orRetention)です。日本でまだ認知度がさほど高くないものの、人事担当の方々が知識を得て、備えておいたほうがよい事柄といえます。

加害リスクのある人物の雇用、米国では過失責任に

過失雇用(Negligent Hiring)とは、雇用者が、他者に害をあたえるリスクのある人物を雇用することをさします。米国では、雇用者側が採用プロセスにおいて、求職者の望ましくない経歴を調査しないまま採用し、雇用後その人物が第三者に損害をあたえた場合、雇用者が責任を負うことが法的に認められているのです。これを「過失雇用の原則」といいます。

また、不適格雇用継続(Negligent Retention)とは、雇用者が、採用した人物がその職務に不適格と知りながら解雇しないことをさします。

ほかに、過失雇用に関連する事柄として、雇用者側が合理的に注意を払うべき被雇用者に対して監督を怠ったことをさす「過失監督」(Negligent Supervision)や、雇用者側が被雇用者に十分な訓練を課さないため職務を安全に遂行させられないことをさす「過失訓練」(Negligent Training)も、米国では認識されています。

「過失雇用」「不適格雇用継続」「過失監督」「過失訓練」のいずれも雇用者が責任を問われるおそれがありますが、以降では、雇用検討時に対処しておくことがなにより重要であることから、過失雇用を中心に解説していきます。

過失雇用の例として、つぎのようなものがあります。

A社は、求職者のB氏を管理職に採用しようとしていたが、採用過程でB氏のハラスメント歴を調査により把握した。それにもかかわらずA社はB氏を雇用。雇用後、B氏の部下になったC氏に対するハラスメント行為が発覚した。A社は、B氏にハラスメントを受けたC氏から、過失雇用があったとして損害賠償請求の訴えを起こされた。

また、社外の人物が被害者となる、つぎのような例も想定できます。

E社は警備員の募集で求職者F氏を雇用したが、その採用過程でF氏に薬物依存の疑いがあることを把握していた。F氏は雇用後の勤務時間中、E社の社用車で運転していたところ交通事故を起こして死亡するとともに、オートバイ運転者F氏を巻き添えで死亡させた。E社は、F氏の遺族から過失雇用があったとして損害賠償の訴えを起こされた。

米国の社会活動組織リーガルアクションセンターと国立労働権研究所の共同報告書によると、雇用リスク対策を積極的に講じている米国でさえも1974年から2022年のあいだに過失雇用で雇用者が責任を負ったケースは年間平均47件にのぼりました。過失雇用の和解費用は、米国の人材調査組織SHRMのデータによると、世界平均で100万ドルほどとされます。

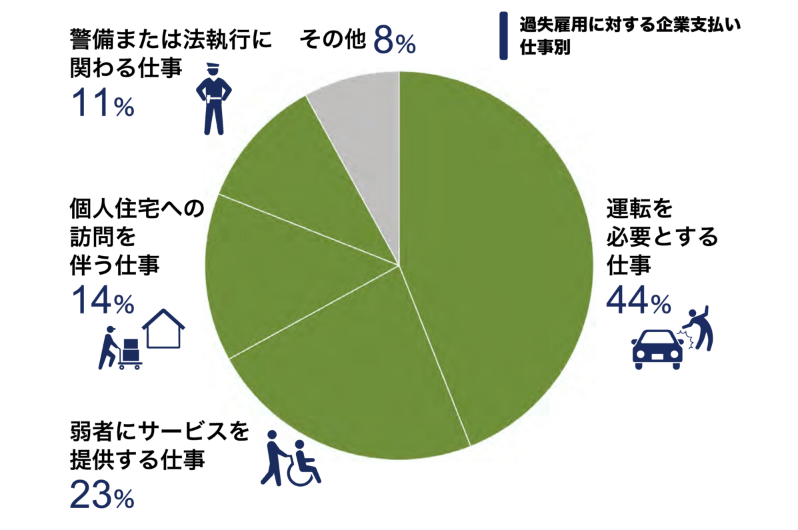

過失雇用の訴訟が起きやすい仕事内容の傾向はどういったものでしょうか。米国のコンサルティング企業エンボイ(envoy)が過去1350件の過失雇用による訴訟ならびに和解を精査しています。それによると、賠償金額の9割強がつぎの4種の仕事で占められたといいます。つまり「運転を必要とする仕事」「弱者にサービスを提供する仕事」「個人住宅への訪問を伴う仕事」「警備または法執行に関わる仕事」であり、これら以外は8%でした(図2)。

すでに米国に拠点を設けている企業の方は、過失雇用対策を講じておられるかもしれません。新たに米国に拠点を設ける予定の企業の方は、早急に対策を講じておくことが肝要となります。

しかし、日本の企業の人事担当の方々も、決して過失雇用の原則を知らないままでよいとはいえません。

日本の「使用者責任」と共通点も相違点も

日本でも、米国の過失雇用の原則に近い内容と位置づけられている法律があります。民法715条であり、つぎの条文です。「(使用者等の責任)ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」

民法715条に基づいた裁判例として、倉庫内作業中にフォークリフトを運転していた従業員がほかの従業員の右足をひいた労災事故で、会社が約1600万円の賠償を命じられた例(大阪地方裁判所判決令和元年8月27日)や、上司によるパワーハラスメントで従業員が自殺したとして、会社が8000万円を超える損害賠償を命じられた例(福井地方裁判所判決平成26年11月28日)があります。

では、民法715条「使用者等の責任」と、米国の過失雇用の原則はおなじものでしょうか。ちがうものでしょうか。

民法715条の上記の文面からすると、使用者が被用者の選任やその事業の監督に相当の注意をしなかった場合、被用者が事業で第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことになります。この点は、米国の過失雇用の責任とおなじであるようにとれます。一方、異なる点として、米国の過失雇用の原則では「採用段階での調査義務を怠る」ことが過失に当てはまるのに対し、現状の日本では当てはまらないという指摘が専門家から上がっています。

つまり、米国も日本も、雇用・使用する側である企業が責任を負うことがあるという点でおなじであるものの、米国では採用にあたりその人物の調査を怠っていなかったかまで問われるのに対し、現状の日本ではそこまでは問われないという点では異なるといえます。

第一の対処はバックグラウンドチェック

現時点で日本の企業では、米国ほど積極的に採用過程で採用候補者について調査しなければならない義務は生じていません。しかしながら、「先進国」米国の課題が遅れて日本にやってくるケースが多いことから、今後、日本でも過失雇用の原則が取り入れられる可能性は否定できません。なにより、この原則を知って備えておくことは、雇用後に起きうる加害リスクの芽を取り除いておくことに相通じるため、基本的に重要といえます。

そこで、企業が過失雇用の原則を踏まえて、どのような対策をとれるのかを見ておきます。

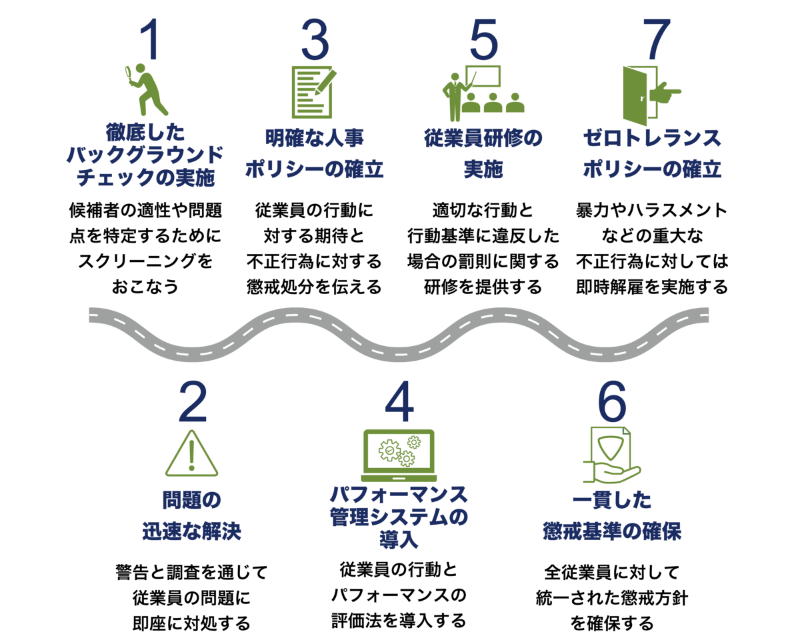

アカデミー・トゥ・イノベートHR(AIHR)というヒューマンリソース教育企業が、過失雇用や不適格雇用継続を「避けられる7つの方法」を掲げています(図3)。

「不正行為に対する懲戒処分の明確な規定」「従業員へのトレーニング」「ゼロトレランスポリシーの確立」などの方法を挙げていますが、採用検討段階の「バックグラウンドチェックの実施」を第一にすべきこととしています。バックグラウンドチェックとは、採用候補者の身辺や経歴に問題点がないかを確かめることをさします。『HRxI Newsletter Plus Eye』No.005 で、その意義や留意点、各国の実施状況を詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

これらの対策のほかに、もう一つ重要な策として、採用を検討している対象者に「真実告知」を促しておくことがあります。つまり、履歴書の記載に不備がないかを念押しするほか、自社や職場への適応性、自社に対する貢献意欲、企業秩序の維持への意思などの本人に確認するのです。真実告知を促すことは信義則上、認められています。

もちろん、採用に不利になることを告げてもらえないおそれはありますが、相手の反応を見たり、予防線を張ったりできるという点で、やっておかない手はありません。「採用候補者すべての方にお聞きしているのですが」などと伝えれば、実施にあたって双方の心的ハードルを下げられるかもしれません。

知らなかったでは済まされない

日本の企業は、2013年ごろから企業統治をより重視するようになりました。その強化策として米欧企業の標準を参考とする傾向にあるのは、冒頭お話ししたとおりです。

米国企業などが認識し、対処している過失雇用の原則も、日本社会に浸透していくことが考えられます。企業の方々の立場からすれば、いまでさえ人手不足で大変な採用活動が、より大変さを伴うものになるかもしれません。しかし、過失雇用の原則について知って備えておくことは、過失雇用の原則が浸透していない現状でも健全な雇用につながるものといえます。

「知らなかったでは済まされない」というご認識で、過失雇用の原則について知って備えてはいかがでしょうか。

HRxI Newsletter Plus Eye に関するご意見・ご要望、内容に関するご質問などはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。