初任給の引き上げが大きなトレンドです。

「どの企業もやっているみたいだし、わが社もやらないと」ということで捉えている方も多いのではないでしょうか。

ただし、初任給アップはそれ相応の熟慮を要することでもあります。

立ち止まってのご検討のため、現状や利点・課題点を整理してお伝えします。

初任給は、就職した人に初めて支給する、基本給に各種手当てを加えた給料のこと。

新社会人に「お金は働くことで得られるもの」と身をもって伝えるものとなる給料といえます。

その初任給を企業が引き上げている傾向は、データで表れています。

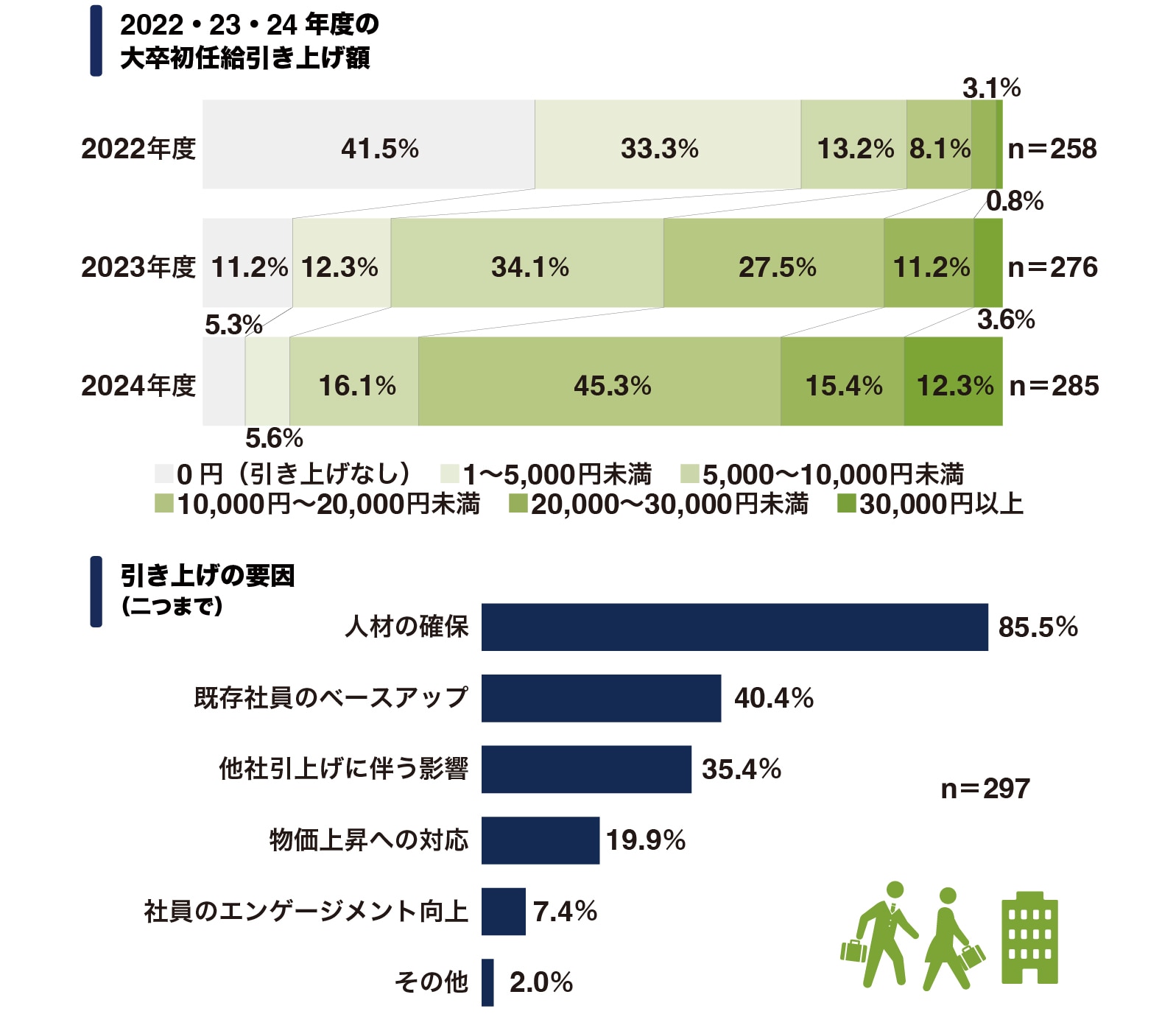

経済団体連合会(経団連)が2024年9〜11月に実施し、300社ほどから集計可能な回答を得た「2024年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」の結果によると、2024年度に大卒初任給の引き上げを実施した企業は94.7%。

前年度比5.9ポイント増、前々年度比36.2 ポイント増でした。

金額的にも、「1万〜2万円未満」が前々年度8.1%、前年度27.5%、そして2024年度は45.3%で最多となるなど、上昇傾向にあります(図1上)。

中小企業でも初任給を引き上げる企業は増えています。

産労総合研究所が2024年4〜5月に実施した「2024年度 決定初任給調査」では、「299人以下」の191社から回答を得ており、同年4月入社者の初任給を引き上げた企業は66.0%。

前年度比11.5ポイント増でした。

人材確保が主な理由、定着率とほぼ関係なしのデータも

初任給引き上げの理由を上記の経団連調査から見てみると、二つまで答える選択肢のうち、「人材の確保」が85.5%で最も高く、続く「他社引上げに伴う影響」「既存社員のベースアップ」「物価上昇への対応」「社員のエンゲージメント向上」にいずれも2 倍以上の差をつけました(図1 下)。

この結果は後半でもとりあげますが、表向き「初任給を高くしたから、わが社にきて」ということのように見受けられます。

一方、就活者にとって初任給の引き上げは、どう影響するのでしょう。

文化放送キャリアパートナーズが2024年3月、228人の学生から有効回答を得たアンケートでは、「志望業界内の企業について、初任給引き上げのニュースがあった場合、初任給引き上げをしていない同業他社より、その企業のほうが志望度が上がるか」を聞いたところ、「志望度が上がる」「どちらかといえば志望度が上がる」は計78.1%でした。

その理由の自由回答では、「時代の変化とともに、業界の慣習を改善し続ける姿勢を感じているから」のほか「単純に嬉しいから」「給与がいいことに悪いことはない」などの声があったといいます。

アンケートで聞かれ「はい」と答えて、理由を聞かれ「そりゃいいに決まってますよね」と答えるのは当然といえば当然です。

ただし、就活をする学生にとって、「安定している会社」「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」のほうが、「給料の良い会社」より、企業選択のポイントとして上まわっているとする「マイナビ 2025年卒大学生就職意識調査」の結果なども見られ、毎月の給与が最優先ではないことが伺えます。

では、高い初任給の企業で働きだした新入社員は、その企業に定着しやすいかというと、それはまたべつの話かもしれません。

人材サービス業カイラボの代表がブログで、初任給と3年以内の定着率の散布図を示しており、「通信・ソフト」業界に絞ったデータながら、「初任給と定着率との間に右肩上がりの関係は特に見られない」と結論づけています。このデータを、『就職四季報』の企業情報から導きだしたとのことで、アンケートや意識調査より客観性の高いものとして注目に値します。

原資を追加する企業は多いものの、中小企業は……

初任給をおもに人材確保のため引き上げるとして、焦点となるのは「原資をどうするか」でしょう。

給与の原資は、どこかを増やせばどこかを減らして差し引きゼロにする「ゼロサム」のしくみになっていると述べるコンサルタントもいます。はたしてそうでしょうか。

前述の経団連調査では、過去3年間での大卒初任給引き上げにおける原資について企業に聞いており、回答のうち「既存社員を含めた給与等人件費の原資内で調整」は34.0%にとどまり、「新たに初任給引上げの原資を追加」が63.6%にのぼりました。

とはいえ、どの企業にも原資を追加できるほどの余裕があるわけではありません。

とくに大企業と中小企業ではその差が生まれそうです。

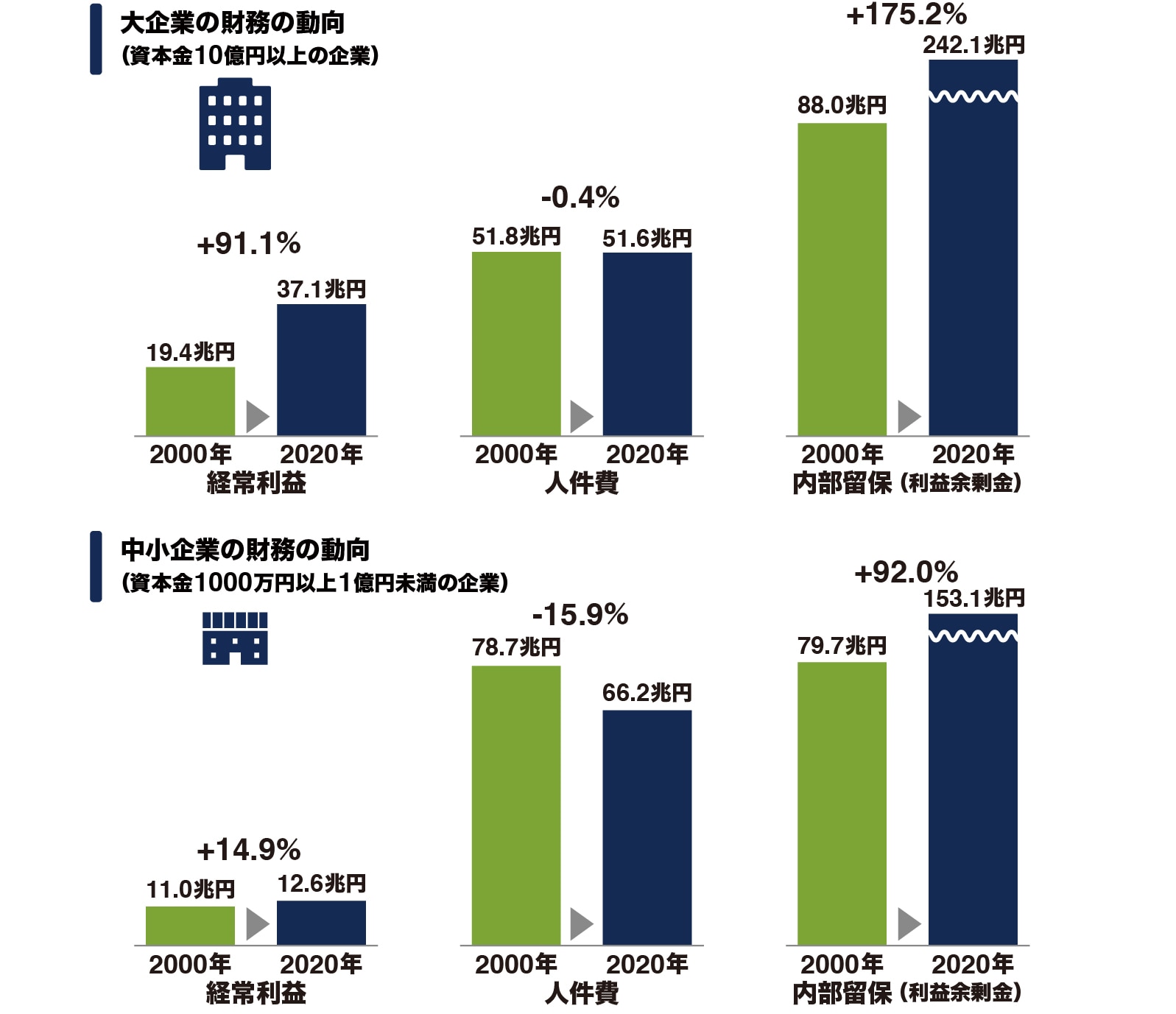

内閣官房が2021年11月に公表した「賃金・人的資本に関するデータ集」によると、2020年度までの20年間での企業の財務推移では、経常利益が大企業でプラス91.1%だったのに対し、中小企業ではプラス14.9%と大差がつきました(図2)。

人件費にいたっては、大企業マイナス0.4%に対し、中小企業マイナス15.9%でした。

人件費が上がらない日本企業の状況が浮きぼりですが、とりわけ中小企業で大幅なマイナスと、厳しい状況が伺えます。

初任給などの人件費の原資を追加する企業の多くは、モノやサービスの価格を引き上げる価格転嫁で対応するのでしょうが、中小企業では価格転嫁を進めづらいといった事情がありそうです。

前向きな理由の設定や、世代間格差へのケアが課題

冒頭の経団連調査の初任給引き上げの理由に戻ると、「人材の確保」が85.5%と高かったのは前述のとおりです。

とはいえ、ここ2、3年での急激な引き上げは過去に例のないもの。この理由が実相とすれば、それほど人材確保が切迫的課題になっているといえます。

この設問項目でのほかの理由の回答率から、もうすこし初任給引き上げについて熟慮したほうがよいのではと思えるような状況が垣間見られます。

まず、「他社引上げに伴う影響」が第2位の40.4%で割と高かった点です。

ライバル企業が初任給を引き上げているからには、わが社も上げないとという気持ちになるのは当然ではあります。

ただし、この理由は、社内で意識を共有したり、就活生ふくめ社外に説明したりするときのものとしては、受身的でいささか弱いもの。

正直ベースでは、「他社がやっているから」かもしれませんが、よりポジティブな理由を設定しておくほうが、社内外に説明が必要なときに印象をよくできますし、ご担当者のみなさんのマインドセットにもなるでしょう。

もうひとつの注目点は、初任給引き上げの理由として、「社員のエンゲージメント向上」が7.4%と、“高くなかった” ことです。

「社員のエンゲージメント」には、新入社員のことも、それ以外の社員のことも含まれるととれますが、新入社員の初任給引き上げが、それ以外の社員にどう映るか。

基本給ベースアップ超えとなると、社員間で格差が生じることでの影響を考慮しなければなりません。

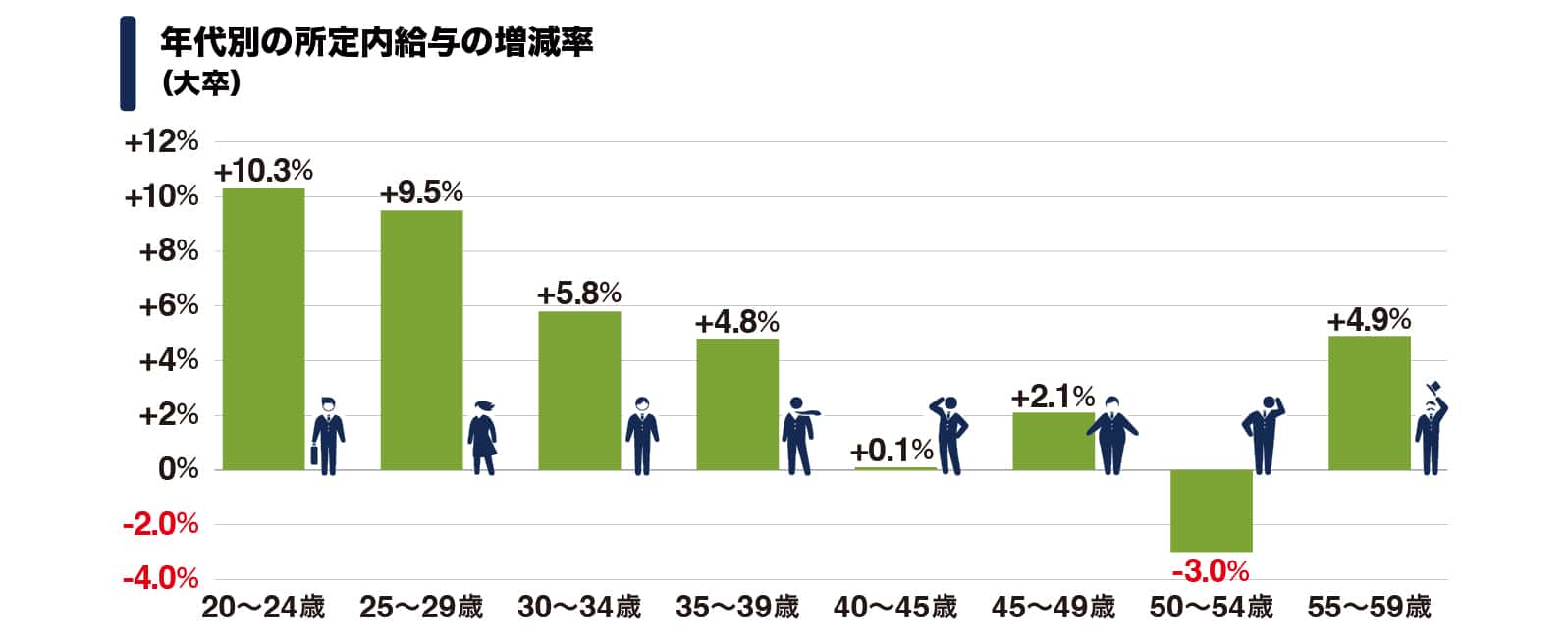

第一生命経済研究所の熊野英生氏による、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の分析では、2024年までの5年間の所定内給与の増減率は、若い年代ほどプラスで高く、その後40〜44歳の年代まで一貫してプラス率は目減りしていき、50〜54歳に至ってはマイナスに転じています(図3)。

管理職はベースアップ対象の労働組合員から外れるという事情はあるものの、初任給が高まっていることのしわ寄せと捉えられかねません。

給与プラス率の低い世代にとって初任給引き上げの話は、若い世代との格差やわだかまりの種になりうるため、社内での積極的な話題化を避けたり、差分を別の側面でケアしたりすることが大切です。

熟慮を経ることで得られる社員との接し方も

初任給を引き上げるからには、原資の追加、上の世代との給与額調整、賞与との額調整、はたまた新入・若手社員のノルマ向上など、どこかで収支を相殺するための手だてを打たなければなりません。

いまの加熱気味なトレンドからすこし離れ、自社として初任給を引き上げるとすれば意義と効果をどこに見出すか、どのように資金をやりくりすべきか、そして意義と効果をほかの方法では得られないかなどを、いま一度ご検討されてはいかがでしょうか。

引き上げるにしても、とどめるにしても、熟慮を経ることで得られるモノの捉え方や、社員との新たな接し方があるはずです。

HRxI Newsletter Plus Eye に関するご意見・ご要望、内容に関するご質問などはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。