内定者のつなぎ止めは、人事の方々にとっての大きな課題でしょう。

今回は、最近の就活生たちの内定辞退の心理に迫ります。

データからは「この会社がすべてではない」「現実的に辞退する」という意識がうかがえますが、昔と変わらない部分も見られます。

こうした内定者たちのつなぎ止め策として浮かんでくるのが、「働くことを強く印象づけない程度に、人と会う・職場を見るといった体験の機会をもたせる」という手だてです。

就職・採用の「売り手市場」が色濃くなっています。 リクルート就職みらい研究所によると、大学院生を除く2025年卒大学生全体の就職内定率は2024年7月1日時点で88.0%。 2024年・2023年卒ではともに同時期83.2%でした。 今年の内定時期は、前年より1か月強ほど早まっています。 内定辞退率も高い水準にあります。2025年卒の内定辞退率は7月1日時点で60.4%。 2024年卒の同時期の60.2%、また2023年卒の同57.8%をともに上まわっています。 2025年卒の内定取得企業は同時点で平均2.43社でした。 人事の方々は「内定者をできるだけ早めに確保したい。 けれども、他社も内定をどんどん出す。結果、学生たちに内定を辞退されやすくなる」という状況が年々エスカレートしているのを感じていることと察します。

入社の決め手、「社員の魅力」が1位陥落

いかに内定者をつなぎ止めるか。そのため、まず最近の内定者たちの入社や内定辞退に対する意識を把握しておきたく思います。

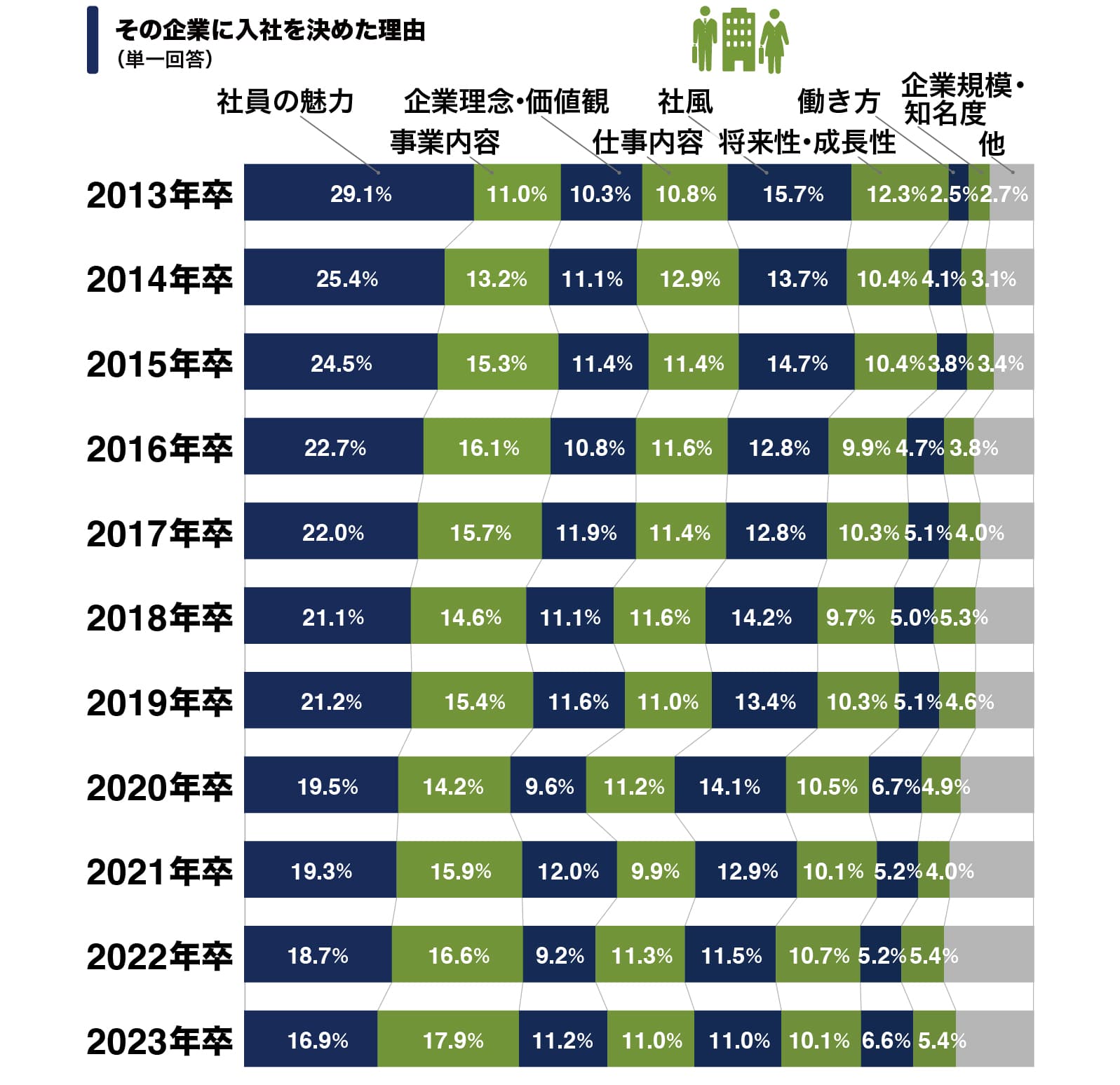

内定者に「入社先を決めた理由」を聞いた調査結果があります。

しかも情報価値の高いことに、2013年卒から2023年卒までの11年の推移として公表されています。

ヒューマネージ「就職活動に関するアンケート」によると、2013年卒から2022年卒まで「その企業に入社を決めた理由」として最も高かったのは常に「社員の魅力」でした。

ところが、2023年卒で「社員の魅力」は2位に落ち、「事業内容」が11年間で初めて1位となりました(図1)。

10余年間で見えてくるのは、入社の決め手に「社員の魅力」や「社風」などの感覚的な理由が軽視され、「事業内容」や「働き方」などの具体的な理由が重視されるようになってきたこと。

「この会社がすべてではない」という意識の強まりが感じられます。

「社員の魅力」「社風」軽視から「自分に合わなければ辞めるだけなので、あまり重要でない」、また「事業内容」「働き方」重視から「自分のファーストキャリアをどの業種で歩みはじめるかが大切。

望みどおりの働き方ができるにこしたことはない」という学生たちの考えを読みとれます。

ただし、「社員の魅力」は2位に落ちたとはいえ、あいかわらず上位である点には留意が必要です。

あまり変動のない理由にも着目してみます。

「企業理念・価値観」や「仕事内容」は、いずれも10%前後とさほど高くないものの安定しています。

「この企業の考えは自分の考えに近いか」や「この企業で自分がやりたいことができそうか」といった見方は、いまの学生たちにも根強くありつづけているようです。

内面よりも現実重視の内定辞退

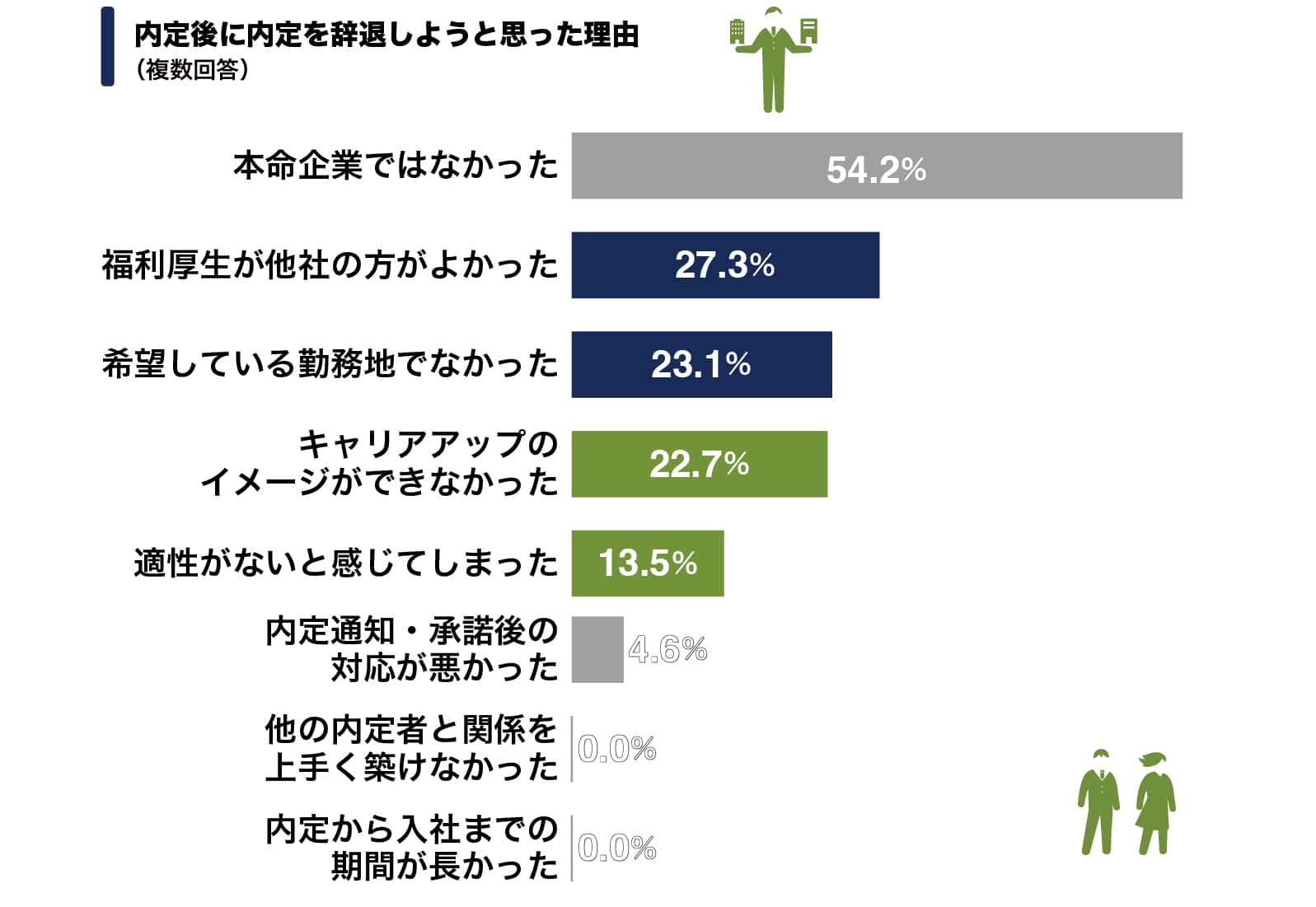

内定を辞退する理由のほうはどうでしょう。

本命の企業でなかったからという理由が多いことは容易に想像できます。

これ以外の内定辞退のおもな理由を見てみます。

インタツアーが2023年9月に2024年卒大学生に調査し、466名から回答を得た「選考辞退・内定承諾についての調査」の結果(図2)によると、内定後に内定を辞退しようと思った理由で最も多かったのは「本命企業ではなかった」の54.2%で、やはりといったところ。

では2位はというと「福利厚生が他社の方がよかった」の27.3%。3位が「希望している勤務地でなかった」の23.1%でした。

これらに次ぐ4位に「キャリアアップのイメージができなかった」の22.7%、5位に「適性がないと感じてしまった」の13.5%がきています。

2位から5位に着目すると、内定辞退の理由として、給料面や勤務地といった現実的な側面のほうが、自分のキャリアや適正といった内面的な側面より重視されていることがうかがえます。

ところで、最近メディアなどでよく取り沙汰される「SNSで内定企業が炎上したから」や「親から反対されて」といった内定辞退の理由は、どれだけ重視されているのでしょう。

同社が2023年1月に実施し、2023年卒と2024年卒の676人から回答を得た「内定承諾・辞退の決定要因調査」によると、「企業の選考や内定を辞退した理由」のうち、「企業の悪い評判を聞いた/将来性がないと感じたから」が3.8%。

また「家族などに反対されたから」が2.1%でした。

どちらも選考・内定を辞退する理由として低い値といえます。

前者については、そもそも悪い評判が立たなければ辞退する理由になりえないので3.8%ぐらいに落ち着くのでしょう。

後者については、「オヤカク」の広がるなか、2.1%は低いという印象でしょうか。

メディアが多くない事例を取り上げて「これがいまどきの若者像」と伝えることで、親の影響が実態より強く意識されているのかもしれません。

「働く」を強く印象づけない体験の提供がつなぎ止めの手に

内定者たちに、できるかぎり多く、理想的には一人ももれなく、入社してもらいたいものです。

人事の方々は日々、試行錯誤されていることと思います。

内定者を自社につなぎ止める一手として、ここで考えたいのは、「働くことを強く印象づけない程度で、人と会う・職場を見るといった体験の機会をもたせる」ことの効果です。

まず、「内定者懇親会」を開くほうが、開かないより入社率が高まることは、多くの方が認めるところでしょう。

データもこれを示しています。

マイナビが2023年8月、「HUMAN CAPITAL サポネット」会員の新卒採用担当者806名から回答を得たアンケートによると、内定者懇親会を実施した企業の2023年卒の入社率は90%ほどだったのに対し、実施しなかった企業では72%ほどと差がつきました。

懇親会のような会合に出席してもらうという体験の提供がなにより重要といえます。

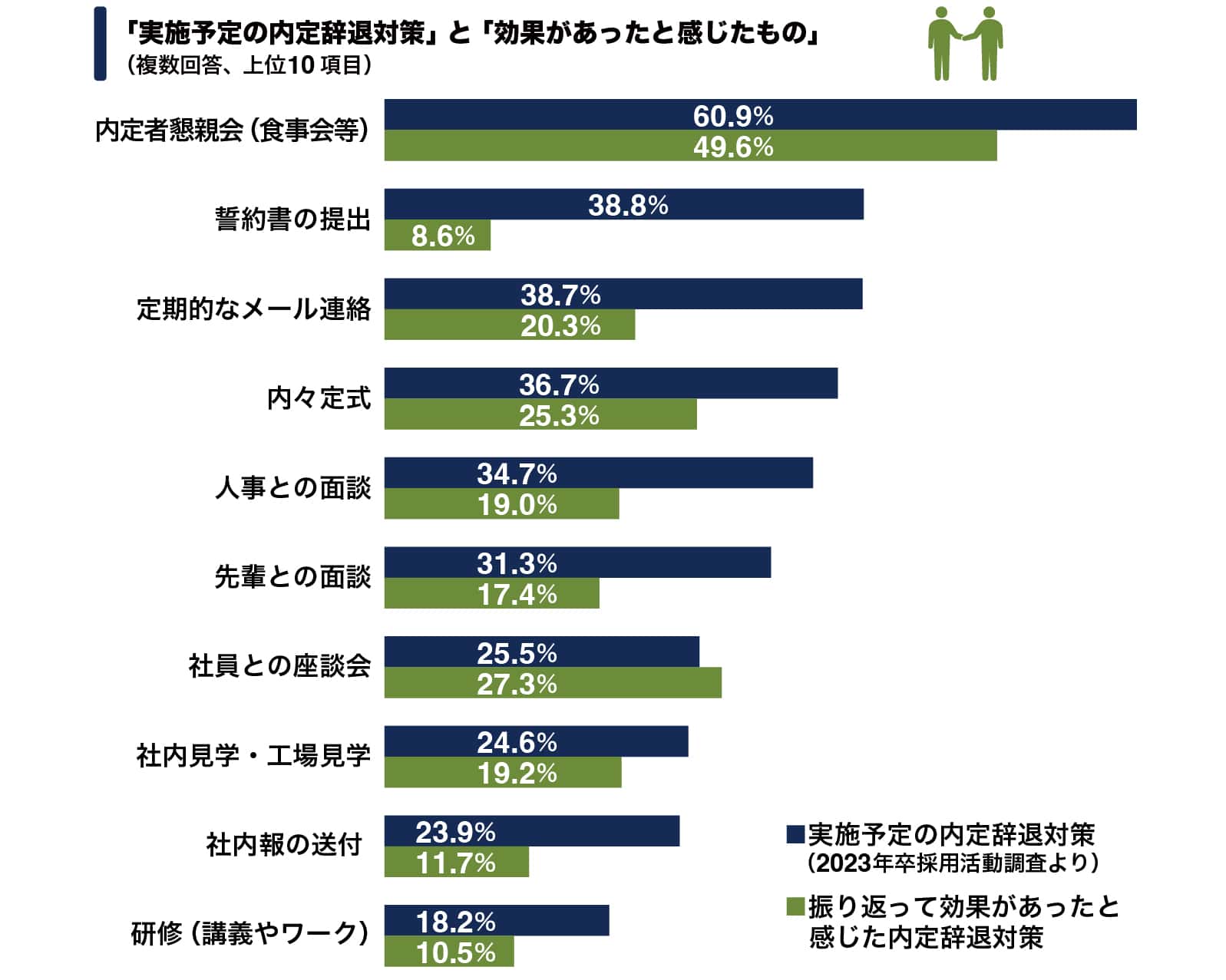

では、つなぎ止めの手だてとして、具体的にどのような体験の提供が効果的なのでしょう。

同社が2023年6月、3113社に回答を得た「マイナビ2024年卒企業新卒採用活動調査」によると、内定辞退対策として「効果があったと感じたもの」は、上位から「内定者懇親会(食事会等)」49.6%、「社員との座談会」27.3%、「内々定式」25.3%、「定期的なメール連絡」20.3%、「社内見学・工場見学」19.2%でした(図3)。まとめると、将来ともに仕事をする人たちと会う体験や、職場を見る体験が効果的に感じられたととれます。

あまり効果を感じられなかった項目にも着目してみます。「誓約書の提出」は10項目で最低の8.6%。

次いで「研修(講義やワーク)」が10.5%と低めでした。

誓約書という間接的なものにつなぎ止め効果は感じられないのかもしれません。

また、「研修」という働くイメージを想起させる項目に効果が感じられていない点も注目に値します。

こうした傾向は、内定取得前のインターンシップ経験をもとにした学生対象の調査からもうかがえます。

パーソル総合研究所が2023年11月、20代の大学4年生と修士課程2年生477人を対象とした「新卒者の内定辞退に関する定量調査」によると、就職活動生が内定を承諾した企業では、内定を辞退した企業より、インターンシップ参加率が2.8ポイント高くなっていました。

さらに重要なのはインターンシップの中身です。

社員や社長・役員と交流する「交流型」や、業務への同行・同席、また職場や工場の見学などを伴う「見学系」のインターンシップが内定承諾に大きく寄与したのに対し、企画・提案型の特別プロジェクトを課す「特別プロジェクト系」は、かえって逆効果で内定辞退を増やす結果となりました。

いかがでしょう。これらから「働くことを強く印象づけない程度で、人と会う・職場を見るといった体験の機会をもたせる」ことが、内定者つなぎ止めの一手として浮かび上がってきそうです。

学生側にも企業側にも「変化と不変」がある

今回は、内定者が入社をする決め手、内定を辞退する理由、そして企業が内定者をつなぎ止める手だてについて見てきました。

学生の就職観は昔とくらべて大きく変わったと見られがちです。

データが示すようにその部分はあるでしょう。

しかし、地味ながら10年前と変わっていない部分も見られました。

「変わった部分」と「変わらない部分」の両方を捉えることが、現代の学生像を正しく捉えることにつながるのではないでしょうか。

一方、企業側には、内定者の入社率を高めるために「変われる部分」と「変われない部分」があります。会社の雰囲気づくりをしたり、つなぎ止め策を再検討したりはできますが、企業理念や事業内容を就職活動生に迎合して変えることはできません。

学生にも企業にもある「変化」と「不変」。これらを意識しつつ、内定者たちと実りある日々を過ごしながら、よき入社式の日をお迎えください。

HRxI Newsletter Plus Eye に関するご意見・ご要望、内容に関するご質問などはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。