「退職代行」のサービスとその利用が急激に普及しています。「退職の意思伝達・手続きを業者に頼るなんて」と隔世の感を抱く方も多いことでしょう。

しかし、急速な情報化によって、退職代行サービスの存在が知れわたり、もはや珍しい退職のしかたでなくなりつつあります。

今回は、退職代行をめぐるサービスと利用の状況、想定されるトラブル、若い人たちの離職意識などを紹介します。

「退職代行業者からの連絡は来るものだ」という認識を、みなさんと共有できればと思います。

「退職代行サービス 新卒も利用」「『新卒』の『退職代行』依頼相次ぐ」 「連休明け、仕事もう無理 退職代行業者に依頼殺到」

これらは、2024年4月・5月のニュース記事の見出しです。

みなさんの中にも、実際すでに退職代行業から連絡を受けたことがある方もいれば、ニュースを見て「またこの話題か」と感じている方もいることでしょう。

退職代行とは、退職しようとする従業員本人に代わって退職の手続きを代行するサービスのこと。その歴史を辿ると、2018年後半、退職サポート業務などを事業内容とするEXITがテレビ番組に多数露出して話題となったことに行き着きます。

しかし、起源はもっと古く、X(旧ツイッター)では2013年6月に「退職代行ビジネスを思いついた!と思ったら既にあった。」 という投稿が見られ、ニコイチという電話代行専門店のリンクが貼られています。

2024年5月の時点で、国内の退職代行業者数は数十ないし100以上と見られます。次のように、運営元がどのような組織かによって、提供サービスが異なります。

まず、弁護士法人。法的対応を含む交渉をすることができます。

具体的な事業者として、フォーゲル綜合法律事務所 、ITJ法律事務所 、アディーレ法律事務所などがあります。

次に、労働組合。労働組合法で定められている団体交渉権・団結権を行使し、法的対応を含まない交渉をすることができます。

東京労働経済組合(TRK)による「ガーディアン」 や、toNEXTユニオンによる「男の退職代行」「わたしNEXT」 などがあります。

法的対応を含む交渉ができないのは、弁護士法第72条で弁護士または弁護士法人でない者は「非弁行為」 を禁じられているためです。

そして、一般企業。「非弁行為」の禁止により企業との交渉はできず、できることといえば退職の意向を伝えることのみですが、そもそも退職に交渉など必要ないと説明する企業も見られます。

一般企業の代表例としてEXITがあります。

また、一般企業が、弁護士と監修・顧問契約を結んだり、労働組合と提携したりして、交渉までできる体制にしている運営元があります。

例えば、アルバトロスが運営する「退職代行モームリ」があります。

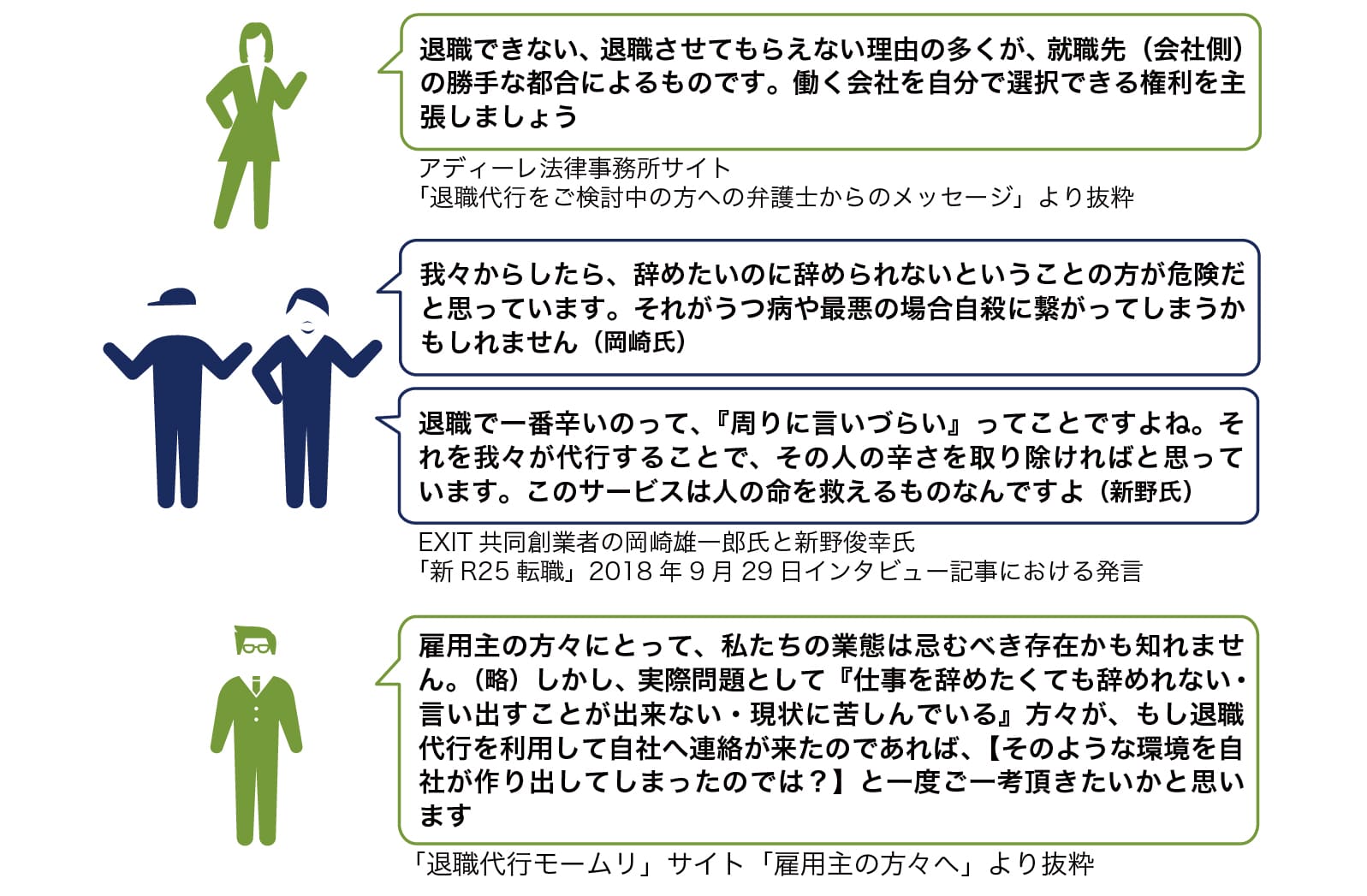

退職代行業者は、どのような大義名分を立てているのでしょうか。

各事業者のサイトなどからは、退職者のため、また世のために、問題をもつ企業に立ち向かうという「抑強扶弱」の姿勢が感じられます(図1)。

2024年に依頼急増、最大の理由は「言いだしにくかった」

退職代行業者への依頼件数は増えているのは確実です。

例えば「モームリ」によると、2023年4月・5月の新卒社員からの依頼件数は52件でしたが、2024年では4月から5月9日までで275件に上ったと報じられています。

前年比5倍ほどです。

ただし、依頼者は新卒者より、むしろ新卒者以外のほうが多いようです。

「モームリ」公表の集計では、2024年4月上旬の依頼者のうち、新卒者からは13.5%のみ。非新卒者が86.5%という計算になります。

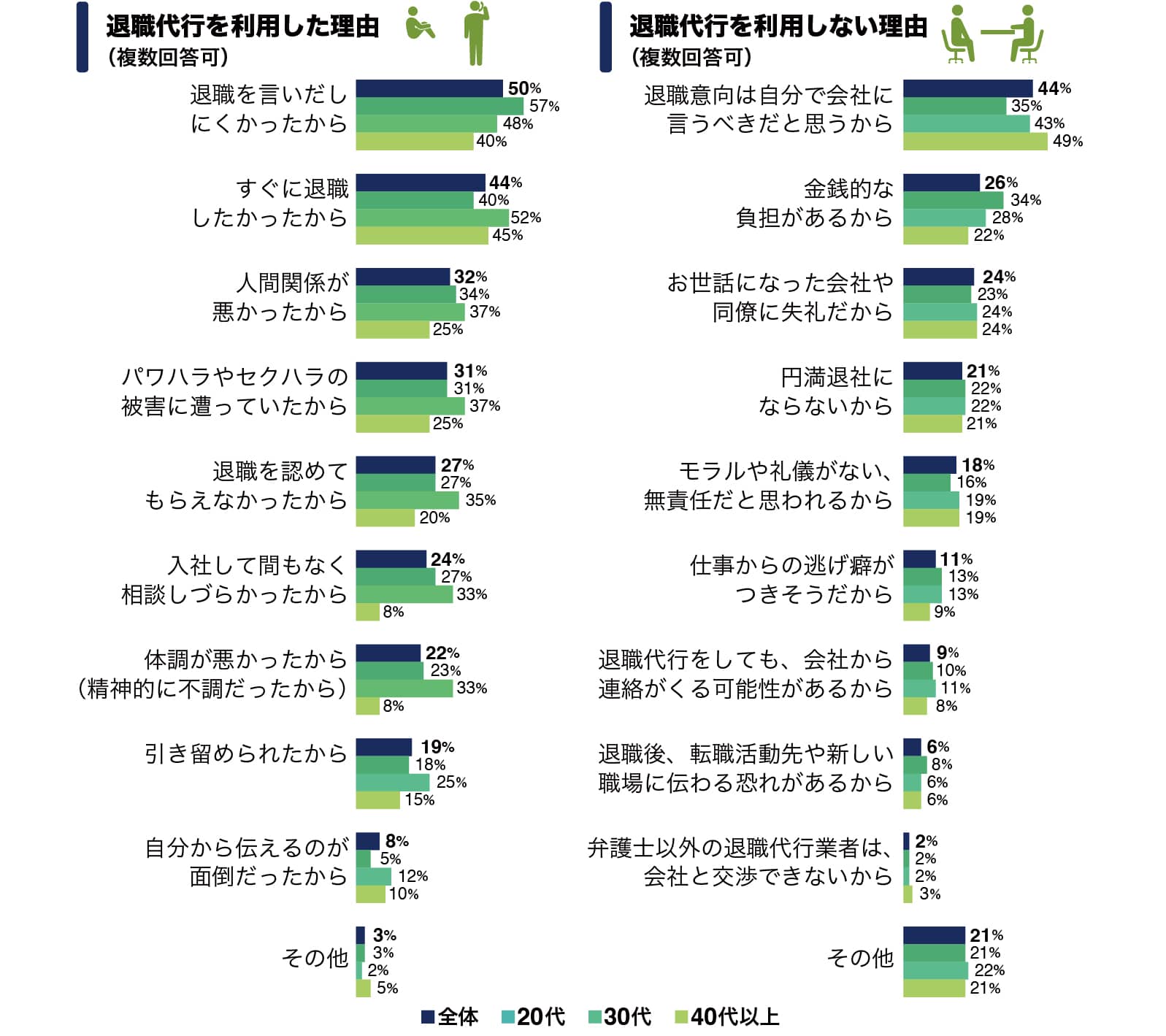

従業員たちは退職代行というサービスとどう向き合っているのでしょう。エン・ジャパンが2023年8〜9月、「エン転職」ユーザーを対象として7749名から有効回答数を得た調査の結果によると、退職代行サービスを利用したことが「ある」と答えた人は2%。

うち、サービスを利用した理由は、上位から「退職を言いだしにくかったから」の50%、「すぐに退職したかったから」の44%、「人間関係が悪かったから」の32%でした(図2)。

逆に「利用したことがない人」にその理由を聞いたところ、「退職意向は自分で会社に言うべきだと思うから」が44%、「金銭的な負担があるから」が26%、「お世話になった会社や同僚に失礼だから」が24%でした。

退職以上の請求や、社内外への流布のリスクも

人事担当のみなさんの本音としては、退職の意向を示した社員を慰留したいものでしょう。

まして、代行業を使われたことに常ならぬ感情も生じるかもしれません。

しかし、代行業者まで使っているということは、当人の決意は固いものと考えられます。

退職を受け入れざるをえないというのが実状です。

より厄介なのは、退職代行がトラブルや悪影響に発展しうるということです。

業者に退職を代行された場合、企業側が直面しうるトラブル・悪影響として次のようなことが考えられます。

一つは、退職代行業者から、従業員の退職に伴う手続き以外の「請求」を突きつけられるというトラブル。

例えば、退職代行の弁護士から、退職者が上長からハラスメントを受けたと被害請求を受けるといったものです。

相手は法律の専門家ですので、企業は企業内弁護士や、いない場合は対処できる相談者に頼るなど、慎重な対応が求められます。

もう一つは、ことが起きた後の悪影響です。

退職代行業者から、退職の意向を伝えられたという事実は、その従業員の上長をはじめ、関係社員たちに少なからぬショックをあたえうるものです。

さらに従業員が退職代行を使ってやめたといった話が社内外に流布したら、他の従業員の連鎖反応や士気低下、また顧客や取引先企業の不信感を招きかねません。

速やかな関係社員へのケアや、流布拡大の防止が求められます。

情報が出れば出るほど「自分も」となる

長年、人事の仕事をされてきた方は、「代行業者を使って退職しようとするとは」と、隔世の感を禁じえないかもしれません。

しかし、退職代行という会社の辞め方が確立されようとしているのは、残念ながら事実です。

この歓迎されざる新常識が生まれる背景には、社会の情報化があります。

「退職代行が普及している」「依頼が殺到している」といった情報が次々と社会に出ることで、人々の心に「そういう方法がある」「現に利用者がいる」という認識が生まれます。

情報が出れば出るほど、「他の人も使っていそうだから自分も」と追随する人は増えていきます。

「高額で手が出ない」や「自分で退職意思を告げないのは恥ずかしい」といった抑止力があるものの、ここのところの依頼件数の急増ぶりからすると、これらの抑止力は限定的のようです。

退職代行業者による過激な宣伝や、報道機関による熾烈な話題づくりで、退職代行はますます認知され、利用されていくことでしょう。

さらにいえば、内定辞退を代行するサービスも現れはじめました。

内定辞退を代行することに大義名分が立つのか甚だ疑問ですが、退職代行と同様のサービスと考えれば、今後、内定辞退代行業者に「別の企業とのご縁を感じ…」と伝えてもらう内定者が次々と現れるのは時間の問題といえます。

退職理由の第1位は「労働環境・条件がよくない」

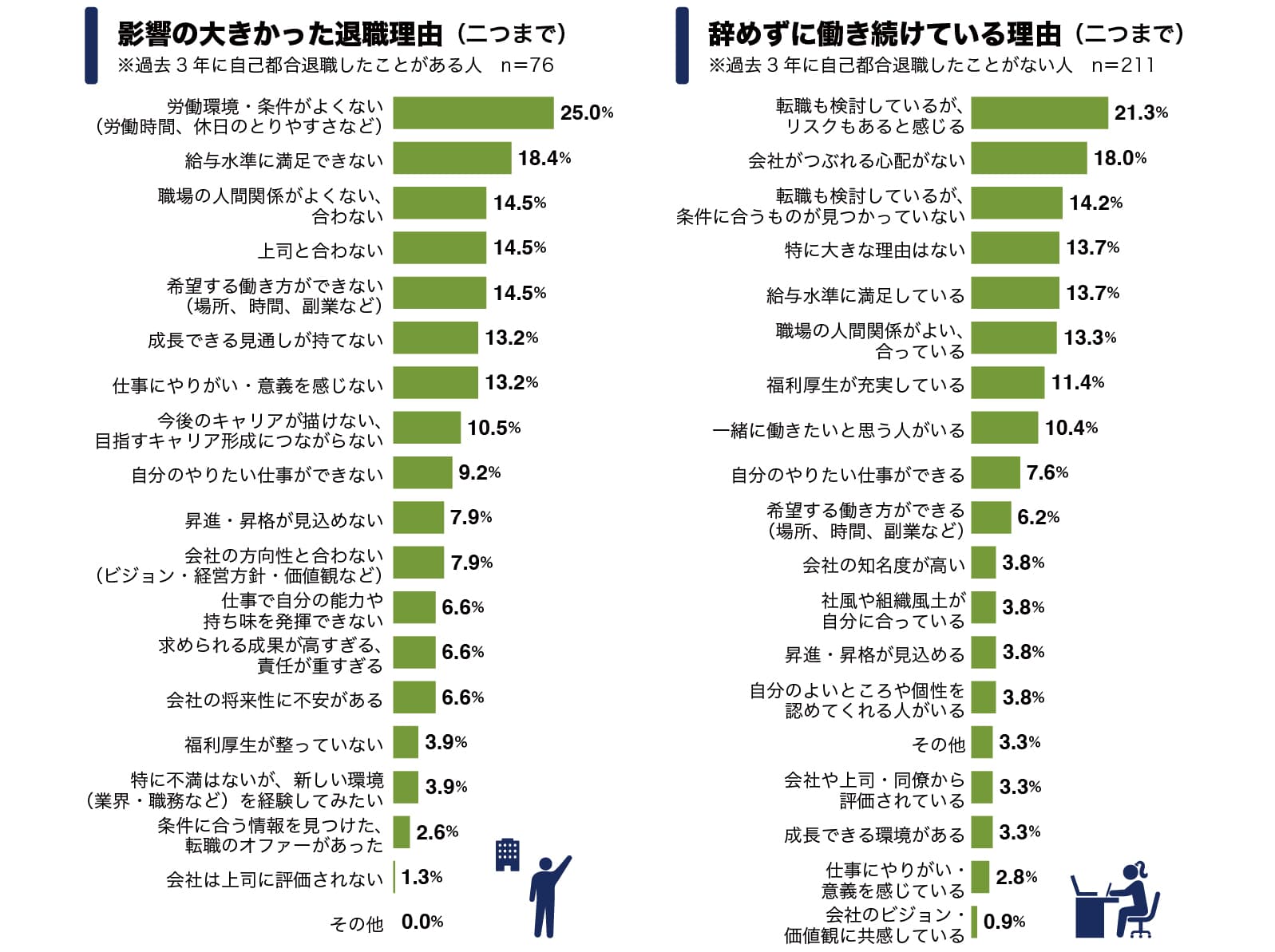

理想的には、従業員に「この会社で働きつづけたい」と思ってもらえれば、退職が減り、退職に伴う人事担当者の負担やストレスは軽減されるはずです。では、昨今の若手従業員の退職への意識とは、どういうものでしょうか。

リクルートマネジメントソリューションズが入社1~3年目の大学・大学院卒正社員・正職員435名などを対象に2023年3月に実施した「新人・若手の早期離職に関する実態調査」の結果によると、過去3年以内に自己都合退職した人は17.5%で、退職理由は上位から、「労働環境・条件がよくない(労働時間、休日のとりやすさなど)」の25.0%、 「給与水準に満足できない」の18.4%、「職場の人間関係がよくない、合わない」の14.5%でした (図3)。

逆に、辞めずに働き続けている理由については、上位から「転職も検討しているが、リスクもあると感じる」の21.3%、「会社がつぶれる心配がない」の18.0%、「転職も検討しているが、条件に合うものが見つかっていない」の14.2%で、消極的な理由が並びます。

従業員たちに転職志向が基本的にあるということは前提としつつも、できるだけ退職させないための予防策をこうじることが企業の取り組み課題といえます。

退職代行の連絡を受けることへの覚悟と対策を

まだ退職代行業者からの連絡を受けたことがない方も、今後は受ける可能性が高まると考え、覚悟と対策を関係社員みなさんで共有しておくのが得策でしょう。

退職日、有休消化や退職金の設定といった従来の退職者への対処のしかたに加え、代行業者が何者であるかの確認・調査、退職者からの貸与品の取り戻し、社内に残った私物の扱い、さらに上長や関係従業員へのケア、事実の流布の防止などのすべきことがあります。

トラブルに陥らないための予防と対処も必要です。

本件でご相談ごとやお悩みを抱えている方は、お気軽に私どもにご連絡いただければと思います。

新たな時代に、共に備え、向かっていきませんか。

HRxI Newsletter Plus Eye に関するご意見・ご要望、内容に関するご質問などはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。