学生たちの就職活動が本格化しはじめる時期となりました。

就職・採用ともに大きな影響をあたえうる存在となったのが、チャットGPTなどの生成型人工知能(生成AI)です。

今回は、就職活動と採用活動の両面から、人工知能の利用の現状と将来を見通したうえで、人工知能を用いた就職・採用活動にどのような利点と課題があるかをお伝えします。

就職・採用ともにAIの使用機会や用途の拡大が予想され、AIの存在を前提とした採用を考える時代となりました。

2022年11月、米オープンAI社が開発した生成AI「チャットGPT(Generative Pretrained Transformer)」が公開され、人々とAIの距離を一気に近づけました。

「文で問いかければ、文で答えを得られる」という特徴がこのAIにはあります。

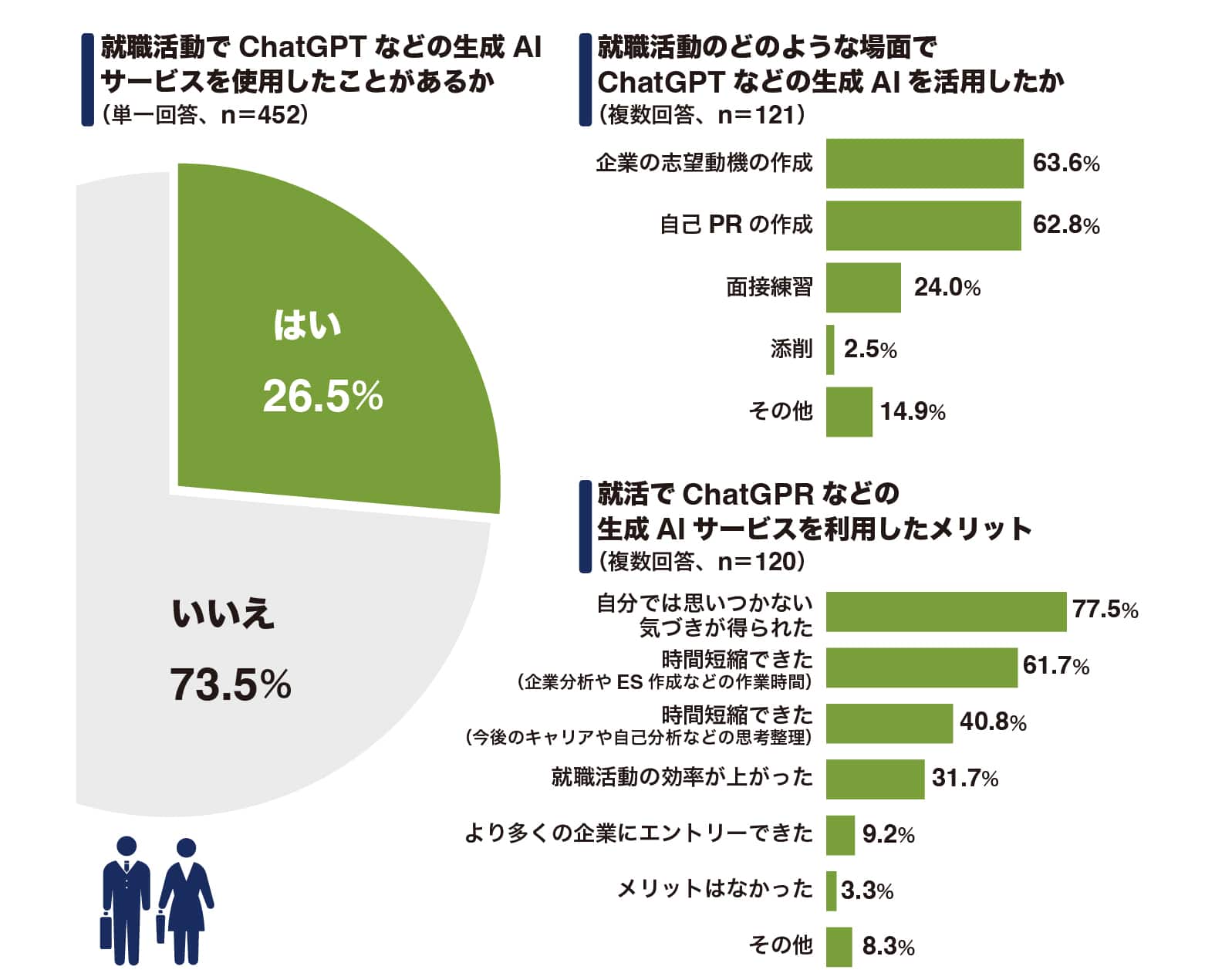

もちろん学生たちも、この新技術の使い手です。全国大学生活協同組合連合会が2023年10〜11月に実施し、2024年3月に結果発表した「第59回学生生活実態調査」によると、チャットGPTなどの文章生成系AIの利用経験のあった学生は46.7%。継続して使っている学生は28.9%でした。就職活動での生成AIの使用実態も、「4人に1人が使っている」などといった状況がわかってきました。ベネッセi- キャリアが2023年6月、大学3、4年生を対象に実施し、7月に結果発表した調査(図1)によると、就職活動でのチャットGPTなどの生成AIサービスの利用経験者は26.5%。

使用場面については、「企業の志望動機の作成」63.6%と「自己PRの作成」62.8%の二つが飛びぬけており、「面接練習」24.0%、「添削」2.5%とつづきます。エントリーシート(ES)などの文書づくりにもっぱら利用しているようです。

では、利用した学生たちは何を感じたのか。「時間短縮(企業分析やES作成)」61.7%、「時間短縮(キャリアや自己分析などの思考整理)」40.8%、「就職活動の効率向上」31.7%と、タイムパフォーマンス系の利点が並ぶ中、これらを上まわる77.5%に達したのが「自分では思いつかない気づきが得られた」でした。

学生たちが得た「気づき」とはなんでしょう。

この調査に興味を抱いた学生が、自らチャットGPTを試して、その「気づき」を伝えた記事があります。

自分としてはパッとしないと感じていた「吹奏楽部の副部長」という役職について、チャットGPTから「協力とコミュニケーション」や「問題解決と柔軟性」があると返答されるなどし、「少し自信を持てるようになってきました」。

つまり、大したことないと思うことがアピール点になるという「気づき」をこの学生は得たようです。

ベネッセi-キャリアの同調査では、就職活動に生成AIを利用していない学生の63%が、今後「使ってみたい」と回答しています。

「就活でAI」がさらに定着してくことを示唆する結果と考えられます。

企業の採用活動でのAI活用は1割未満

では、企業の採用活動におけるAIとの向きあい方は現状どういったものでしょう。

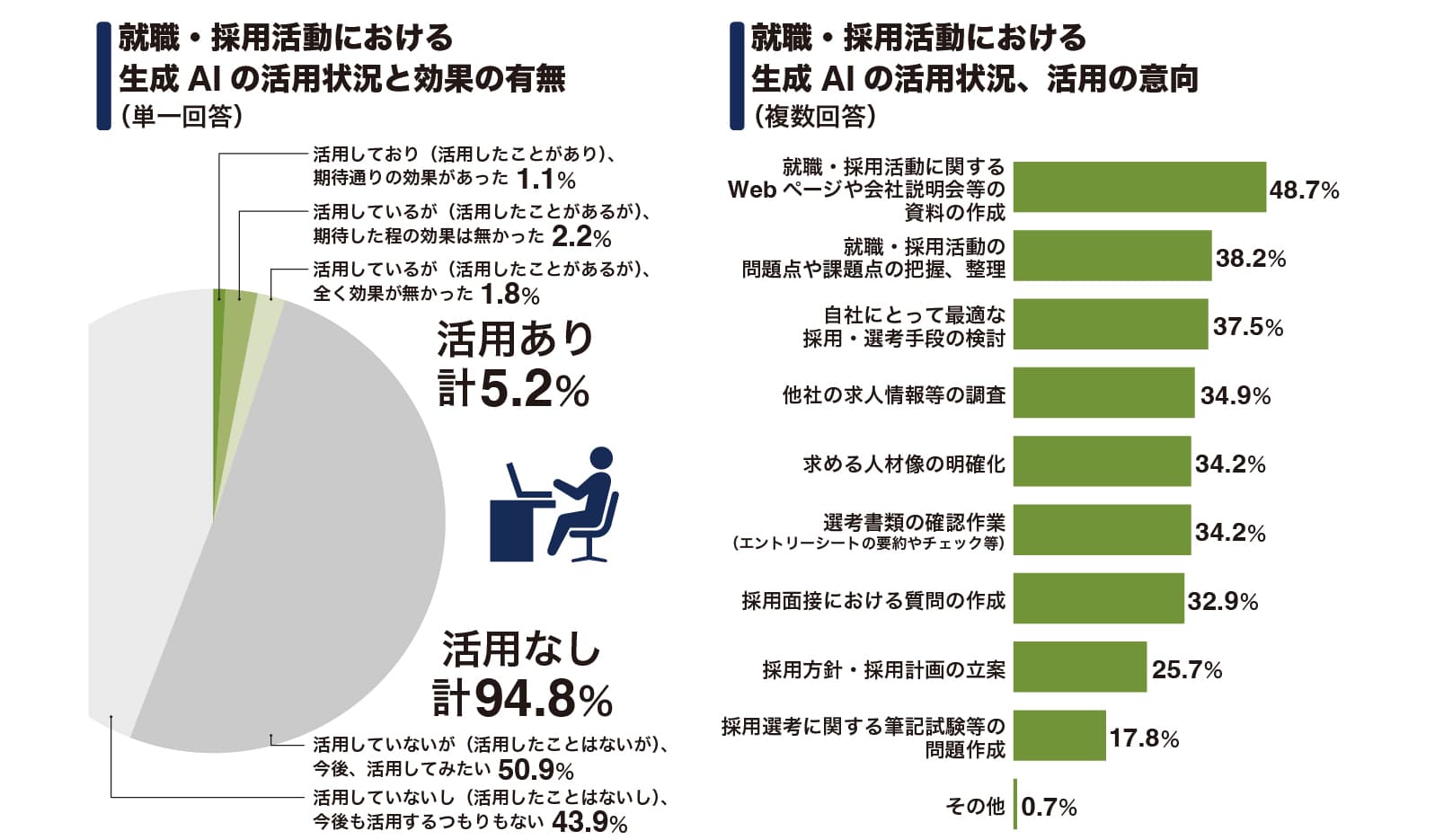

採用活動におけるAI利用率については、「10社中1社未満」という状況が見られ、まだ限定的といえそうです。

東京商工会議所が2023年10月、企業310社を対象に実施し、11月に結果発表した「新卒者の採用・選考活動動向に関する調査」(図2)によると、就職・採用活動における生成AIの活用状況について、「活用している(したことがある)」と答えた企業は5.2%。

これらの企業が、どの過程で活用しているかというと、「就職・採用活動に関するウェブページや会社説明会等の資料の作成」が48.7%でもっとも高く、ついで「就職・採用活動の問題点や課題の把握、整理」38.2%、「自社にとって最適な採用・選考手段の検討」37.5% などでした。

学生たちと同じく、文書づくりでの用途が主であり、それをふくめ採用活動の企画・準備段階でのAI活用が多くなっています。

企業自体が採用活動にAIを利用するかどうかとは別に、「AIを駆使して就職活動をする学生たちに企業がどう向きあうか」という観点があります。

前述のベネッセi-キャリアが2023年12月の調査で、今度は企業176社から回答を得て、2024年1月に結果発表したところによると、学生の生成AIの利用について「積極的に利用すべき」と答えた企業が6.3%、また「必要に応じて利用しても問題ない」が64.2%で、合わせて7割超が否定しない考えであるとわかりました。「利用すべきではない」は10.8%でした。

さらに、学生がどのような場面で生成AIを利用するのが望ましいかについては、「業界・職種研究」の26.2%と「企業分析」の22.5%の二つがともに20%超で高く、「自己PRの作成」をあげた企業は11.6%、また「志望動機の作成」は8.7%にとどまりました。

学生たちに業界や企業のことを知ってほしい企業側と、企業によく見られたい学生側の思惑のずれが垣間見えます。

これらから、企業は採用活動におけるAI活用という点では、個人単位で行動をとれる学生たちより遅れをとっており、学生たちのAI利用については「それはまあ使いますよね」と捉えているものと見られます。

企業にも今後、採用活動におけるAIの利用機会が増えていく可能性はあります。前述の東京商工会議所の調査では、就職・採用活動で生成AIを「活用していないが(活用したことはないが)、今後、活用してみたい」と答えた企業が50.9%。「採用活動にAI」がさらに定着していくことを示唆する結果と考えられます。

「AI選考」に見る「正解なき業務」での有用さ

今後、就職・採用活動におけるAI利用のあり方はどうなっていくでしょうか。

今はまだ生成AIの普及期であることから今後さらに生成AIなどを使った就職・採用活動が増えていく見通しとともに、AI自体が賢くなっていく見通しの両方をもつ必要があります。

まず、学生たちがよりAIを就職活動に利用することで、彼ら・彼女らが重視する「時間短縮」の利点をより得られることでしょう。

その得られた時間をどう使うか。一つは、さらに就職活動を充実させる道筋が考えられます。

多くの企業にエントリーしたり、業界研究をしたりして、学生たちがより厳しい目で企業側を「品定め」するようになる可能性があります。

ただし、そこまで就職活動に熱心でない学生たちは、就職活動以外の学びや遊びに時間を費やすかもしれません。

企業側は、先に見たような企画・準備段階でのAI活用のみならず、面接・選考段階でのAI活用を進めていくことが考えられます。

人員の不足やAI技術進歩を背景とするものです。実際すでに「AI面接」や「AI選考」を実施している企業があるので紹介します。

ウシオ電機は、グループディスカッションで行っていた2次選考を、2019年よりタレントアンドアセスメント社の対話型面接AIサービス「SHaiN」による「AI面接」に移行。

AIが就職活動者に対してヒアリングを行い、さらに面接評価レポートを作成します。

その後の選考過程では、AIでなく社員が面接をしているようですが、対人面接の品質向上や業務効率化などの成果を上げているといいます。

また、ソフトバンクは、2017年よりIBMの人工知能「ワトソン」を活用し、ES選考の時間を70%ほど削減。

さらに、2020年よりエクサウィザーズ社と共同開発したAIシステムを動画面接の評価に導入し、AIシステムが合格基準を満たすと判定した動画については合格とし、不合格と判定した動画については人事担当者が動画を確認して合否を最終判断するとしています。

これらの事例から導きだせるのは、採用活動という「正解なき業務」においてAIが便利なツールになりうるという示唆です。

人事担当者はこれまで「Aさんを選ぶか。Bさんを選ぶか」でおおいに迷ってきました。

しかも、迷った末に選んだ人材が、はたして「正解」だったのかわかりません。

しかし、AIを利用すれば、「AIはこう評価している」という「一定の正解」を得られます。「AI面接」「AI選考」の有用性に気づいた企業は今後、採用活動の企画・準備よりも踏みこんだAI活用を進めていくことでしょう。

「ビッグデータをAIで評価」は前時代のものに

新たな技術を使おうとするときは、新たな課題やリスクがつきものです。

最後に、AI活用を前提とした就職・採用活動に対する留意点を三つほど示します。

一つ目は、学生たちの「文書上の姿」でなく「生身の姿」をできるだけ見ると良いという点です。

ESなどで示される学生たちのアピールは、生成AIによる添削で表現的に洗練されたものとなるでしょう。

入社後も彼ら・彼女らは生成AIなどを使った同様の文書づくりをする以上、採用上の重視ポイントにはなりません。

他方、面接などで見せるコミュニケーション力や態度などの「生身の姿」は、AIの支援を受けづらいものです。

「この人物が職場にいて、社員たちが良いと思えるか」といった見極めのポイントは、もっぱら「生身の姿」を見ることに絞られるのではないでしょうか。

二つ目の留意点は、AI利用時のデータ活用は一切合切でなく最小限で考えるべきという点です。

データ保護や人工知能利用規制をめぐる動きが世界的に進んでいます。

欧州連合(EU:European Union)は2018年5月「一般データ保護規制」(GDPR:General Data Protection Regulation)を施行し、さらに2023年12月「AIの利用に関する包括的な法律(AI規制法)」の導入で合意しました。

どちらも基本的人権や人間の自由を守るためのものです。日本企業への影響は欧州関連の事業・活動にかぎられますが、先進的な欧州の法規制をめぐる動向は当然、日本にも影響します。

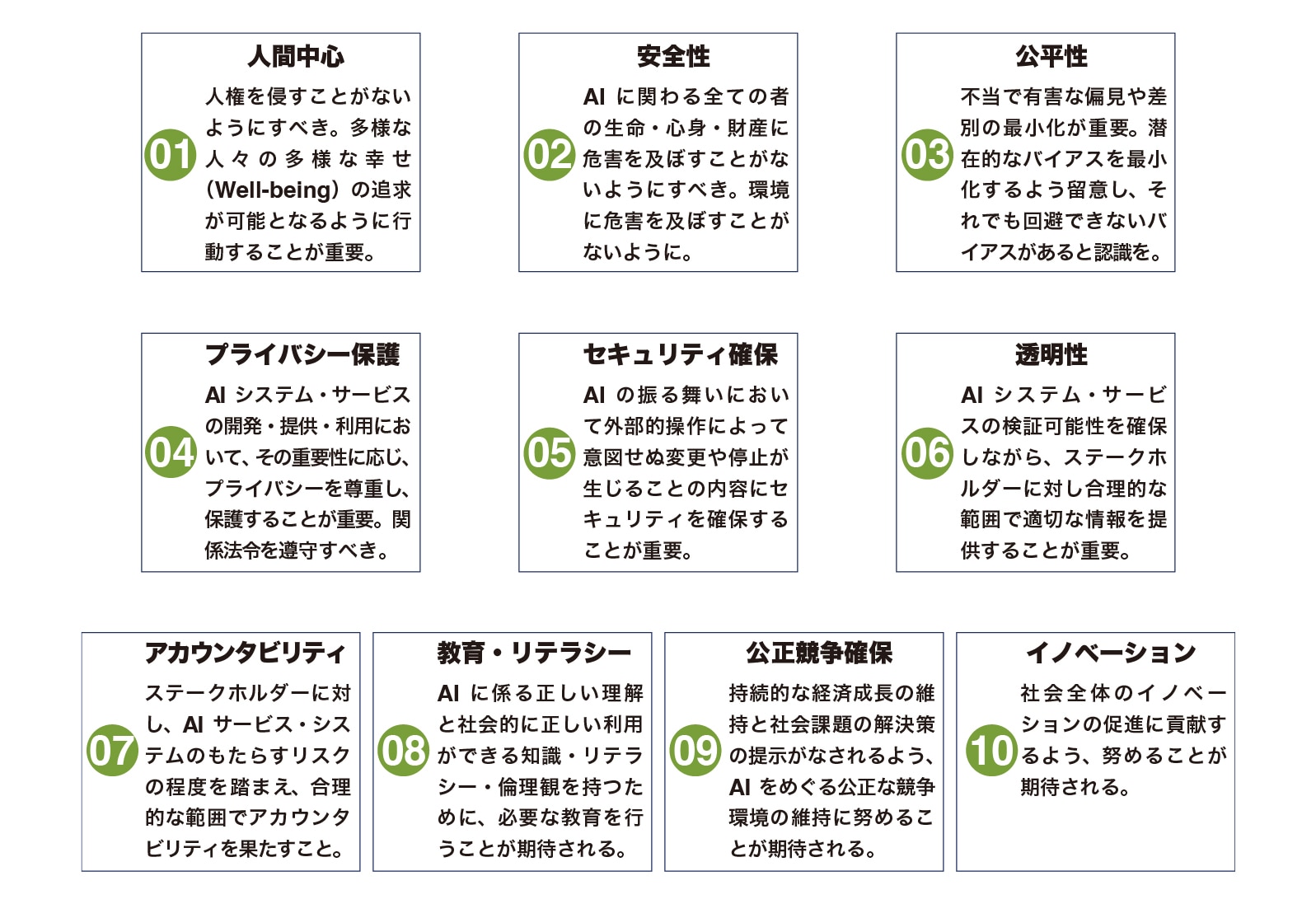

その日本では、政府が2024年1月「『AI事業者ガイドライン』案」を公表しており、「人間中心」「安全性」「公平性」など10原則からなるAI活用の指針を示したところです(図3)。

特に採用活動とのかかわりでは、不当で有害な偏見・差別をなくし、無意識や潜在的なバイアスに留意するといった「公平性」。

関係者のプライバシー尊重や保護の重要性に応じた対応をとるといった「プライバシー保護」。

そして関係者に合理的な範囲で適切な情報を提供するといった「透明性」などがAIを利用した採用活動に関係してきます。

あらゆるデータを利用してAIに判断させることはもはや前時代的な考えとなりつつあります。

三つ目は、AIのブラックボックス性に対処していくべきという留意点です。

AIが示す評価には、根拠が示されないものが多くあります。「とにかくAIが、BさんよりAさんのパフォーマンスのほうが良いと予測している」といった具合に。

経営層や不採用者から、その決定の「理由」を求められたとき、納得してもらえるように答えられるでしょうか。

近ごろは「ホワイトボックス型AI」あるいは「説明可能なAI」(XAI:eXplainable Artificial Intelligence)と呼ばれる、評価の根拠を説明するAIの開発が進んでいて、企業が需要予測や技術開発で活用する事例が出てきています。

人事の分野では、個人に対する説明性を強く求められるため、まだ黎明期といったところですが、今後、AIの普及が進めば活用が見込まれます。

AI技術の進歩の動向にアンテナを張っておくとともに、実際に活用するとなったとき必要なリテラシーを身につける心がまえも求められます。

好むと好まざると「使うのが当然」の時代へ

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)と並行して人事部門のHR テック(Human Resource Technology)活用の重要性が叫ばれています。

当然ながらAIもHRテックの要素です。チャットGPTのように安価で利用できる技術がある以上、次々と使いはじめる人や企業があらわれ、好む・好まざるにかかわらず「使うのが当然」という時代に突入していくことになります。

「AIはツールにすぎない」といいますが、そのツールをどう使うか。思案と覚悟の時期といえます。

HRxI Newsletter Plus Eye に関するご意見・ご要望、内容に関するご質問などはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。