「日本版DBS」をご存知でしょうか。性犯罪歴がある人の採用を予防する英国のしくみの日本版です。

国会の内外で法案化が検討されています。

今回は、「日本版DBS」のあらましと予想される動向をお伝えします。

さらに、企業が雇用しようとしている人の犯罪歴を事前調査することの重要性や課題について取り上げます。

「日本版DBS」は、子どもと接する職場で働く人に性犯罪歴がないことを確認するためのしくみです。

英国には「前歴開示・前歴者就職制限機構」(DBS:Disclosure and BarringService)という政府外機関があり、この機関がおこなっていることを参考に「日本版」のしくみをつくろうと日本政府が検討しているのです。

先行している英国のしくみでは、まず事業者が求職者の同意を得たうえで、求職者の犯罪歴などの情報を得ることをDBSに申請します。

ついで、求職者がDBSから受けとった証明書を事業者が受けとります。

これにより事業者は、その求職者を雇用するか、また雇用した場合どのような仕事に当たらせるかを検討することができます。

日本政府は、英国のDBSと似たしくみを取り入れようとしています。

ただし、政府が開催する「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」の報告書などからは、英国のしくみとのちがいも見られます。

英国では子どものほか、高齢者や病気・障害のある成人と接する職業を対象としているのに対し、日本は子どもと接する職業のみを対象に考えています。

また、英国では求職者のほかボランティアも対象となりますが、日本ではボランティアを対象にすることは考えていません。

学習塾・予備校なども「対象に含めるべき」

「日本版DBS」で想定されている、子どもに関する業種とはどういったものでしょう。

まず、学校、認定こども園や保育所、児童養護施設、児童福祉施設などがあげられます。

これらは 「日本版DBS」の枠組みにおいて、子どもの安全確保のための責務などを法律により義務づける対象となりそうです。

ほかに学習塾、予備校、子ども向けスイミングクラブ、子ども向けダンススクールなどの技芸養成所も対象に含めるべきとされていますが、学校などと同様に義務化するかをめぐり意見が分かれています。

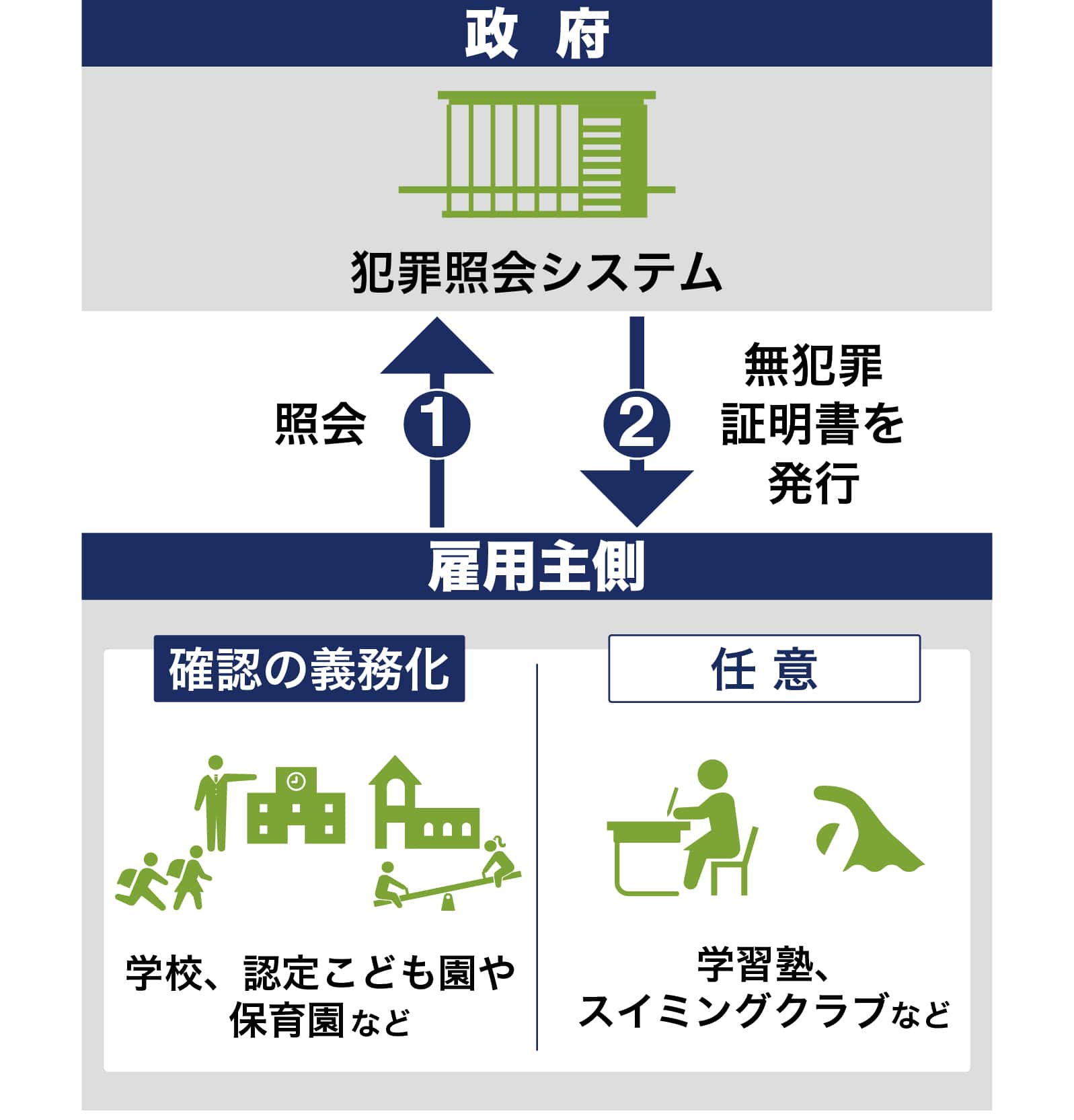

つぎに、具体的な手順についてはどうでしょう。有識者会議の想定では、まず、事業者が求人者本人の同意を得たうえで、政府が構築する犯罪照会システムに確認申請をするというもの。

このとき、求人者本人に通知がされ、誤りがある場合にはこれを訂正する機会があたえられます。

そして、事業者は犯罪照会システムから届いた回答を参考に、その求人者を雇用するかや、雇用するとしてどのような業務に当たらせるかなどを検討するというものです(図1)。

ただしこれは有識者会議の見解であり、今後、国会の審議などで、求人者本人の携わり方などが議論される可能性があります。

なお英国では、求職者が「無犯罪証明書」をDBSから受け取り、それを働こうとしている事業者に提出する手順となっています。

ほぼどの政党も法制化に前向きではある

「日本版DBS」の法整備化を推進しているのは、2023年4月に新設されたこども家庭庁です。

当初、同庁は同年10月から12月まで開かれた第212回臨時国会に「日本版DBS」を創設する法案を提出しようと考えていました。

ところが、有識者会議からの提案に対し、与党から批判が相次いで起きたため、この国会での提出を断念しました。

与党からの批判とは、一言でいえば「有識者会議の提案より、適用の範囲を広めるべきだ」というものです。

たとえば、有識者会議では、「学校や保育所などは義務化し、学習塾などは任意」としていましたが、与党は「義務化の対象を広げるべき」と批判しました。

ほかに、有識者会議は「対象とする性犯罪前科の期間に一定の上限を設ける必要がある」としたのに対し、与党は「期間を長期に」との考えを示しました。

さらに、有識者会議が、行政上の懲戒処分などを対象にするかについて「検討・構築には更なる時間を要する」としたのに対し、与党は、これらも「対象にすべき」という考えを示しました。

2024年1月招集の第213回通常国会で法案成立はあるでしょうか。

自由民主党の「パーティー券裏金問題」を受け国会は波乱含みとなりそうで、不透明です。

とはいえ今後、立法に向け前進することが考えられます。

与野党ともほぼ総じて「日本版DBS」導入に前向きだからです(図2)。

「総論賛成」といったところでしょう。

今後、国会で、政府から法案が提出され、文部科学委員会などで細部の議論がされていくことが考えられます。

既存の法制度との整合性をめぐる論点あり

では、「日本版DBS」の導入・運用をめぐってどんな論点があるでしょうか。

国会内外で議論されるであろう点をあげてみます。

大きな論点の一つは、日本国憲法で保障されている「職業選択の自由」や、同条に含まれるとされる「営業の自由」との関係性をどうするかです。

憲法第22条で職業選択の自由が保障されており、また営業の自由もこれに含まれるとされます。

「日本版DBS」が運用されると、性犯罪歴をもつ人物が子どもに接する職場で働くことの制限を受けることになりえます。

「営業の自由」との関連では、事業者がみずから選択した職業を遂行する自由の制限を受けるおそれがあります。

なぜなら、「日本版DBS」の運用で、求人者に性犯罪歴があると確認された場合、安全確保措置を講ずることを求められたり、取得した個人の性犯罪歴に関する情報を安全かつ適切に管理する義務を負ったりする可能性があるからです。

こうしたことから、有識者会議は「仕組みの対象範囲を無限定に広げることは許されず、その必要性や合理性が認められ、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段がない場合に限定することが求められる」としています。

また、ほかの課題として、個人情報保護法で定められている「要配慮個人情報」が漏洩したらどうするか考えなければなりません。

要配慮個人情報とは、「不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」(同法第二条の3)のこと。

犯罪歴はプライバシーの度合が極めて高い情報であり、要配慮個人情報に含まれるため、漏洩したら当人の社会生活に重大な影響がおよぶおそれがあります。

有識者会議は、「本件確認の仕組みによって性犯罪歴等を知り得る事業者の範囲は、提供を受ける性犯罪歴等の情報を安全かつ適切に管理することができる者であるべき」また、「漏えいを禁止する規定や漏えいした場合の罰則規定を設けるべき」としています。

この「要配慮個人情報」については、後ほどあらためて取り上げます。

ほかの法律との関係性をめぐる課題として、労働契約法との兼ねあいがあります。

性犯罪歴がある人物が、長年にわたり従業員として問題なく働いていたとします。

ところが、「日本版DBS」の運用でその人物に性犯罪歴があるとわかった場合、その事実のみで事業者はその人物を解雇できるかどうか。

同法には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法第十六条)とあり、これに抵触するとみなされる可能性があります。

このレポートを読んでくださっている方の多くは、企業の人事部門などにご勤務のことでしょう。

とくに子どもと接する事業を展開している企業のみなさんは、今後「日本版DBS」が立法化されるか、また、立法化された場合に情報確認や安全確保の義務化の対象となるか、それとも認定制や努力義務などの対象にとどまるか、といった点への注視が重要となります。

企業が対処すべきは性犯罪の再犯だけではない

ここまで話題とした「日本版DBS」は、性犯罪を対象としたしくみです。しかしながら、犯罪の種類は性犯罪だけにとどまりません。

そこでここからは、犯罪一般に話題を広げて、企業のみなさんが雇用しようとしている人の犯罪歴の有無などをあらかじめ把握することの重要性や課題についてお話しします。

犯罪をした人がふたたび犯罪することを「再犯」といいます。

刑法上は、「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする」(刑法第五十六条)と定められています。

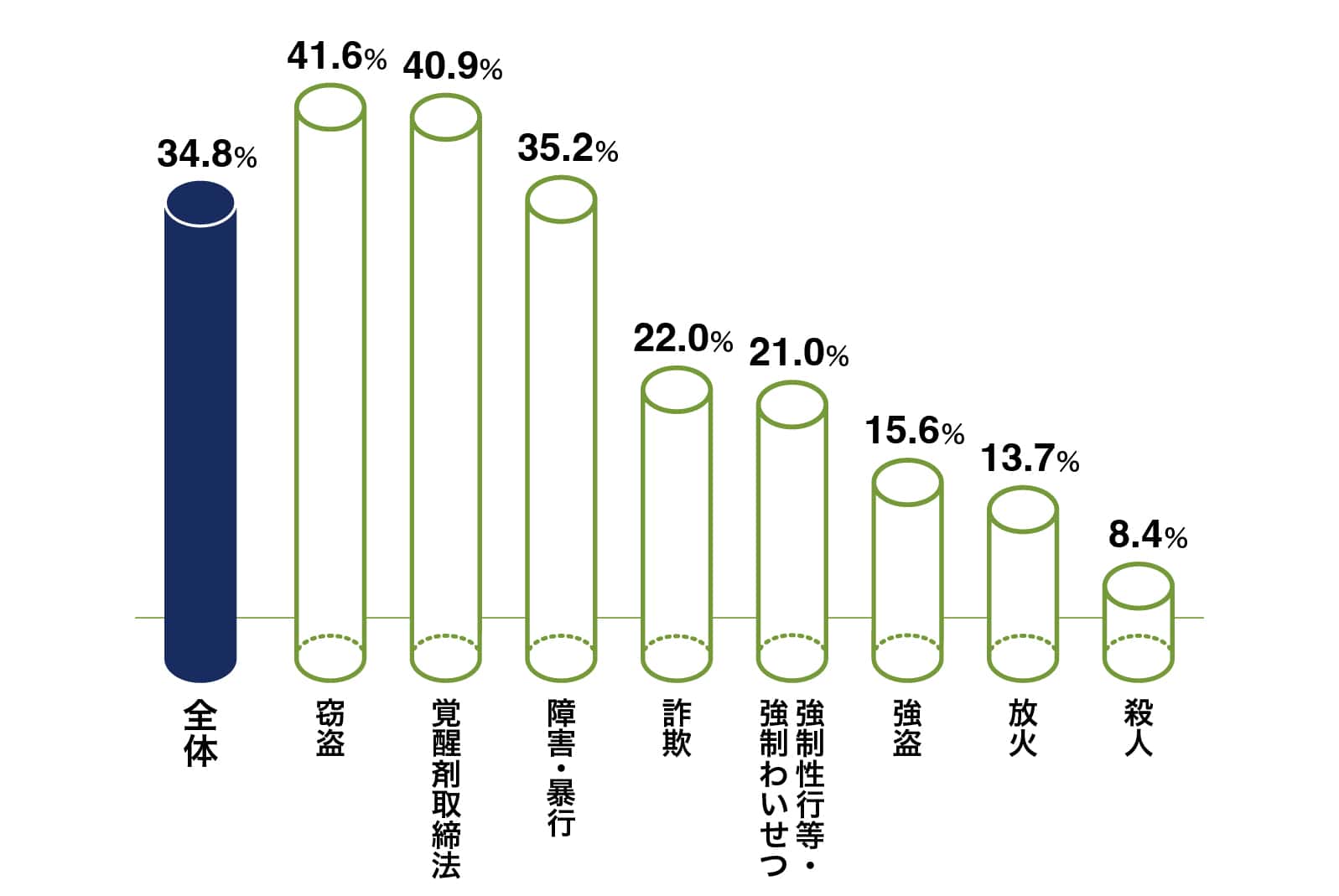

『令和5年版 犯罪白書』によれば、日本における出所後5年以内の再犯率は2018年の出所受刑者に関して34.8%でした。

罪名別の再犯率では、「窃盗」41.6%、「覚醒剤取締法」40.9%、「傷害・暴行」35.2%、「詐欺」22.0%、「強制性交等・強制わいせつ」21.0%と続きます(図3)。

これらからうかがえるのは、性犯罪以外の犯罪でも、再犯率が4割台や3割台となっているものが複数あるということです。

背景には、依存症との関連が指摘されています。

「覚醒剤取締法」の再犯率の高さと薬物依存症の関係性はよく知られるところですが、ほかに「窃盗」関連でも「盗みたい」という欲求を制御できなくなる窃盗症の存在が指摘されるなどしています。

また、同白書によると、検挙などされた人たちのなかに過去にも検挙などされた人がどのくらいいるかを割合で示した「再犯者率」は2022年で47.9%。

初犯者と再犯者の比率はおよそ1対1ということになりますが、ここ30年では再犯者率が増加傾向にあり、2020年に最悪の49.1%を記録して以降、高止まり傾向にあります。

「日本版DBS」が話題となっているため、犯罪歴の有無という点で性犯罪に注目が集まりがちですが、雇用しようとしている人の犯罪歴の有無について性犯罪以外にも注意する必要があるといえます。

企業の自主的な「犯罪歴事前調査」に意義も課題も

雇用した人物が雇用期間中に犯罪をしたり、不祥事を犯したりすることは、直接的に企業や顧客が被害者となって損害を被ったり、間接的に企業イメージの悪化を招いたりすることにつながります。

企業はできるかぎりこうしたことが生じるリスクを回避しなければなりません。

では、どうするか。「雇用しようとしている人の犯罪歴を事前調査する」が、その答えとなります。

しかしながら、この対策には要注意事項と限界があります。

要注意事項というのは、法律の解釈によって違法ともとれるし、違法といえないともとれるため、実行するうえでは知識や心構えを要するという意味です。

まず、「違法だ」とする解釈について説明すると、さきほど「日本版DBS」の導入・運用の論点を述べたところで記したように、「個人情報保護法」には、「要配慮個人情報」の考え方があり、犯罪の経歴は、「不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」(個人情報保護法第二条の3)とされています。

そして、この「要配慮個人情報」は、「あらかじめ本人の同意を得ないで、……特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」(同法第十八条)とされています。

このことから、雇用しようとしている人の犯罪歴を事前調査するには、その本人の同意を得なければならないという考え方がなりたちます。

その一方、「違法でない」とする解釈もあります。同法には例外規定があり、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(同法同条3の二)や「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」(同法同条3の三)は、あらかじめ本人の同意を得ないとならないという規定を「適用しない」としています。

この例外規定から、本人の同意を得ずに犯罪歴を事前調査する事業所は、実際にあると見られます。

事業者によっては近年、ウェブサイトの採用方針などにこれらの情報を取得する旨を明記するところも現れています。

法律をどう解釈するかなどにより、犯罪歴の事前調査を「本人の同意を得ておこなう」「同意を得ずにおこなう」「おこなわない」と、判断が分かれるところです。本人の同意を得ることは、本人から不信感を抱かれたり拒否されたりするおそれがあり、実際のところむずかしいと考えられます。

そこで、本人の同意を得ずに調査をおこなうかどうかとなりますが、すくなくとも上記のような個人情報保護法の規定と除外規定があることを知っておくことが、方針の一貫性を支えるものとなります。

また、雇用しようとする人の犯罪歴を事前調査するにあたり限界があるというのは、実行の手段がかぎられ、かならずしも犯罪歴の有無や内容を調べつくせるわけではないという意味です。

検察庁や警察は犯罪歴を公的に管理しているものの、一般の事業者からの照会に応じることはまずもってありません。

解釈によっては法的な制限があり、さらに実行性・実効性の制限があるものの、雇用しようとする人の犯罪歴の調査は、雇用後の再犯によるほかの雇用者や顧客の被害防止や、報道などによる企業イメージ悪化防止の観点から、重要な検討課題といえます。

法制化の動向に注視するとともに、

最善の雇用へ対策検討を

以上、今回は「日本版DBS」の動向と、再犯の可能性の高い犯罪歴をもつ求職者を事前に把握することの重要性についてお伝えしました。

「日本版DBS」については2024年以降も法整備に向けた議論が国会内外で展開されることが考えられ、今後も動向が注目されます。

また、自社による犯罪歴調査については、社会に犯罪や犯罪者が存在するかぎり、人材を雇用するどの事業者にとっても関係ない話ではありません。

いま一度、自社の最善の雇用活動のため、関心を保ち検討を深めてはいかがでしょうか。

HRxI Newsletter Plus Eye に関するご意見・ご要望、内容に関するご質問などはお問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。